中国が米国を猛追、韓国も急上昇! 全盛期に入る医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を見逃すな

生体情報センシングとデジタルヘルスが牽引する医療DX

IoTやAI、ビッグデータ解析などを基盤とするDX(デジタルトランスフォーメーション)は、単なるIT導入による業務効率化や個別最適化といった既存価値の向上に留まるものではなく、これまで実現困難だった新たな体験価値の創出と提供に、その本質があります。このことは、医療やヘルスケア分野において、顕著に現れています。

例えば、多くの人にとっては、症状が出てから病院を受診したり、定期健康診断で健康リスクを把握したりすることが一般的だったと思いますが、近年、ウェアラブル機器など家庭でも使える生体情報センサデバイスが普及したことで、体温や血圧、心電図、活動量や睡眠状態、血中酸素飽和度、脳活動状態などの日常的な健康状態記録(ライフレコード)が手軽に得られるようになりました。日々の生体データの微妙な変調を察知することで、これまでより早期に的確な受診をすることが可能となり、疾病リスクのさらなる低減につながるのです。

こうした生体情報センシングに基づく「デジタルヘルス」は、通信でデータ共有できるウェアラブル機器やクラウド、AIがヘルスケア分野で一堂に会する2010年代半ばが成長の原点となり、今日まで飛躍的な発展を遂げています。

(1)体液・細胞の生化学的センシングも可能に

これまで生体センサといえば、体表の計測が主流と思われてきましたが、体液サンプルの計測もデジタル化・クラウド化が進んでいます。糖尿病患者が自身の血糖コントロールのために用いる血糖値センサは、従来、指先などに針を刺して血液からセンシングするため、痛みを伴うなどの問題点がありました。2018年、英国バース大学の研究チームは、パッチを皮膚に貼るだけで皮下間質液(細胞と細胞の間に存在する体液)中のグルコース値を連続測定する非侵襲のシステムを開発しました。スクリーン印刷技術によってパッチにセンサを網の目のように整列させ、電気浸透抽出による組織間質液を摂取し、微弱な電流を流してグルコース値を測定するものです。

一方、名古屋大学の新津葵一准教授は、2018年、コンタクトレンズ型の発電・センシング一体型血糖センサを開発しました。これは酵素を活用したバイオセンサで外部からの給電は不要。グルコース発電素子が電力源(トランスデューサ:化学エネルギーを電力エネルギーに変換)とバイオセンサの両方の役割を担っています。コンタクトレンズの装着という低侵襲性で持続的測定ができ、より多くの人が簡便に自身の血糖値を把握可能になると期待されます。

(2)飲めるセンサチップや生きた細胞を用いたバイオセンサも開発済み

米国Proteus Digital Health社は、バッテリーを内蔵しないシリコン製の無線ICチップを、薬剤の表面に貼り付けた体内摂取可能なセンサ(デジタルメディスン)を提供しています。患者が薬剤を飲み、センサが胃液と接触すると、センサが体内から「人体通信」(誘電体である人体内部や人体表面の数cmを覆っている静電気の層を通信媒体とする)により、薬を飲んだという情報を送信、患者が身に着けた無線端末を介してスマートフォンなどへ情報転送され、薬剤の服用を正確に把握・管理することができます。

また、マサチューセッツ工科大学の研究チームは2018年、消化管内出血を検出する経口カプセル「バクテリア・オンチップ」を開発しました。カプセル内には、血液成分であるヘム鉄に反応して発光するよう遺伝子組換えされた大腸菌と、その光を検出して体外のパソコンやスマートフォンなどへ人体通信で伝えるバイオセンサがパッケージングされています。これが実用化できれば、内視鏡検査することなく、出血の有無が確認可能となり、患者の負担が軽減されると期待されています(*1)。

(3)5Gとクラウドで高度な分析も可能に

米国クラウドマインズテクノロジーズは、5G通信網によってデータをクラウドにアップするタイプのクラウドAIラマン分光計測器や、パームサイズのクラウド超音波診断機器を発表しており、「クラウドロボティクス」のキラーアプリ開発を進めています。今後、スマートフォンはクラウド上の様々な化学分析サービスのモバイル検査ツールとして活用されるかもしれません。専用のカートリッジやドライバソフトを組み込むことで、自分の唾液や汗などのデータを取得して、クラウドAIにデータを送ると、即座に分析結果がスマートフォンやPCのマイページに返ってくるというサービスが考えられます。スマートフォンでがん検診ができるキットが登場するかもしれません。

(4)ビッグデータを用いたAI創薬

ビッグデータの医療応用の重要な目的の一つが、創薬のイノベーションです。一品目あたり1千数百億円(*2)から3千億円(*3)かかるとも言われる長期の高コストの創薬プロセスを、AIを用いて迅速、低コストに抑えること、また、現状では適切な治療薬が存在しない希少病・難治性疾患に対するオーファンドラッグ(孤児薬:希少疾病用医薬品)の創製などです。薬効評価のために条件に合う被検者を募り、時期を調整した計画を立てねばならない治験に替り、電子カルテや生体センサなどの実臨床を反映した「リアルワールドデータ」の利活用によって大幅な効率化、低コスト化、迅速化が期待されます。さらに、数百万種の化合物ライブラリの中から人手でスクリーニングを行って候補物質(リード化合物)を絞り込む代わりに、深層学習や共分散構造解析(SEM)、自己組織化マップ(SOM)など多変量解析の手法により、仮想空間内で数百億通りの分子結合のシミュレーションを超高速で繰り返す「バーチャルスクリーニング」をすることで、より速くより有効な標的分子探索・毒性予測に繋がる可能性があります。

(5)ベンチャーの活躍が目立つAI画像診断

AIの最も得意分野と言われる画像診断は、オーストラリアで放射線科クリニックを展開する Capitol Health 社が、米国のスタートアップEnlitic社と提携して、X線画像診断を提供したことから始まりました。Enlitic 社は、医療分野に特化した深層学習(Deep Learning)プログラム開発ベンチャーで、X線やCTスキャン、超音波検査、MRIなどの画像から「肺がん」や「骨折」などの正確な部位を判別する画像認識アルゴリズムを開発しました。ConvNet(畳み込みニューラルネットワーク:CNN:Convolutional Neural Network)と呼ばれる深層学習の一種によるものです。

日本では、東大発ベンチャーのLPixel株式会社が、脳動脈瘤などの画像診断において、深層学習と能動学習(active learning:機械が識別困難な画像を重点的に教示する)による画像学習効果の高効率化を進めています。同社は、2019年、深層学習を活用した脳動脈瘤画像診断支援を行うプログラム医療機器として国内初の薬事承認を取得しています。

(6)脳インターフェース

ヒトの身体活動の生物学的基盤は脳の神経活動にあります。脳は数百億の神経細胞から成り立っており、脳機能の解明のためにそれらの神経活動を取得する様々な方法がこれまで開発されてきました。神経細胞は活動電位を発生させて神経伝達を行うのですが、それに伴うエネルギー産生のために代謝が行われ、脳周辺の血流の変化が生じます。これら一連の過程で生じる信号を計測して、神経活動が生じた脳の部位を推定し、タスクや行動、刺激との関連を調べてきました。電極埋込法や脳皮質電位法など侵襲的な計測法は制約が多いため、脳波(Electroencephalogram, EEG)や脳磁図(Magnetoencephalography, MEG)のほか、機能的核磁気共鳴画像法(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)、近赤外分光法(Near-Infrared Spectroscopy, NIRS)など非侵襲的な計測法が開発されてきました。これらの計測法により取得した脳活動の信号と、コンピュータなどの情報処理装置との間で直接信号のやり取りを行う技術が、脳機械インターフェース(Brain Machine Interface:BMI、または、Brain Computer Interface:BCI)です。

日立グループをスピンアウトした株式会社NeU(ニュー)は、近赤外分光分析法を用いて脳血流量の変化を捉える光トポグラフィ測定装置をウェアラブル化し、自動車運転中のドライバーの脳の活動状況と安全性との相関を調べたり、自動車やファッション、食べものなどの色やデザイン、味や機能などの印象を調べたりと、様々な分野の新製品開発に利用され始めています。

一方、大阪大学産業科学研究所の関谷毅教授の研究室では、導電性ストレッチャブル配線や低消費電力無線技術を用いて、額に貼り付けるだけで、大型医療機器と同等の計測精度を有するパッチ型脳波センサを開発しました。本センサのみで、アルツハイマー型認知症患者と健常者の脳活動を区別できます。また、脳波を使って、ロボットを動かす実験にも成功しています。

(7)デジタルツイン化される生体情報

自動車などの製造プロセスで使われることが多いDXの概念である「デジタルツイン」も、医療DXとして動き始める状況になってきました。デジタルツインとは、リアルワールドのデータ集合をそのままデジタル空間に写像して、CGやVR/AR/MR、あるいはホログラムとして再構成することで、リアルワールドの事象を、双子のように、デジタルワールドでリアルタイムに再現し、予測や予兆診断、シミュレーションなどを行う考え方です。

イスラエルのRealView Imaging社は、患者の生体組織画像を空中投影型3Dホログラムとして提示し、ホログラムをスタイラスや手で触れ、向きを変えたり回転させたりできる技術を持っています。手術対象を事前に詳細に検分して、処置時間の短縮や術前に見えない部分の癒合などの障害に気づくなどの期待があります。この技術がさらに発展すれば、実際の手術中の心臓の動きをホログラムに反映させたり、ジェスチャ(手指の動き)で指示した病変部位の細胞の様子を空中に投影し、最適の処置法を表示させたりすることも可能になるでしょう。

(8)いよいよ全盛期に入るデジタルヘルスと医療DX

2021年現在、デジタルヘルスは医療現場だけでなく、フィットネスやスポーツトレーニング、家庭や企業等での簡単な健康チェック、ストレス・疲労度チェックなどで活躍しています。筋肉周辺の電位(筋電)は、脳から指令のあった手足の動きを再現するインテリジェント義肢も利用されています。さらには、腸内細菌叢と疾病リスクの相関解析や、ビッグデータを用いた有機化合物のマテリアルインフォマティクス(MI)、パンデミックワクチンなどAI創薬にも威力を発揮すると期待されています。

全盛期に入った生体情報センシングとデジタルヘルスが、医療DXの牽引役であることは疑いありません。

世界の特許から見る医療DXの動向

2009年初以降に出願された世界の医療・ヘルスケア分野のDX関連特許群約83,000件(医療DX母集団)を定量的に解析した結果を以下に示します。本母集団は、医療・ヘルスケアと、IoT・クラウド、ブロックチェーン、AI・ビッグデータ解析、VR/AR/MR(MixedReality)、ロボットなどの情報通信・情報処理の両面の要素を含む技術集合で構成されています。

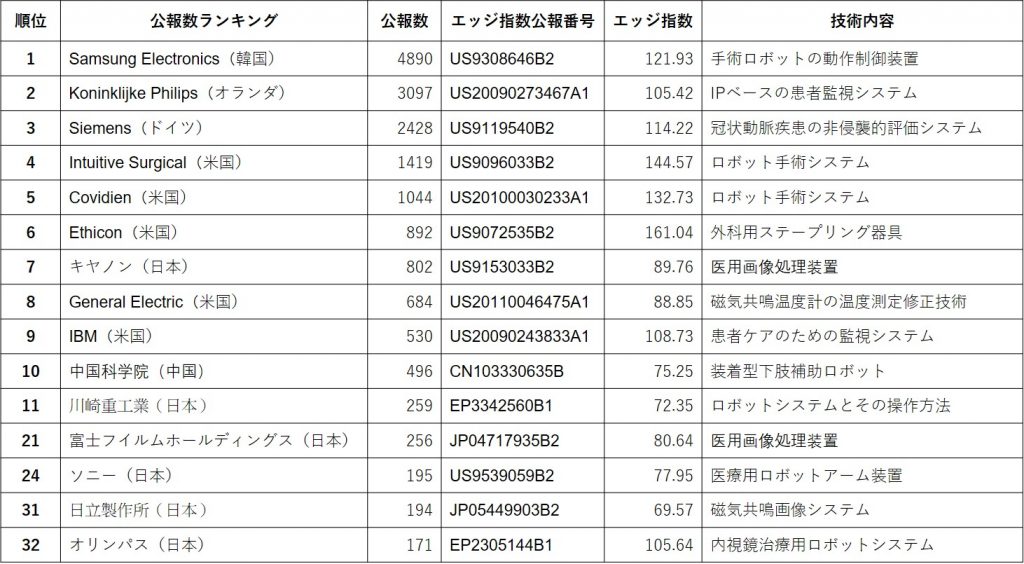

(1)出願件数上位企業と出願例

企業単位の出願件数ランキングでは、Samsung Electronics(韓国)の4890件がトップ、Koninklijke Philips(オランダ)、Siemens(ドイツ)、Intuitive Surgical(米国)と続き、上位10社までに、米国企業5社が名を連ねます。日本は、7位にキヤノンが入るほか、上位50位までに日本企業6社が含まれています。下表には、件数だけでなく、特許の質の高さを定量的に評価する弊社スコアリングシステムによって、母集団の全特許をスコア化し、各社ごとに最高のスコア値(エッジ指数)とエッジ指数を示した特許の公報番号と技術内容を表示していますが、医療ロボットや画像処理に関する特許が多く、これらの分野には、質の高い技術が多く有していることが示唆されます。

世界の医療DX関連特許の出願人ランキングと出願例

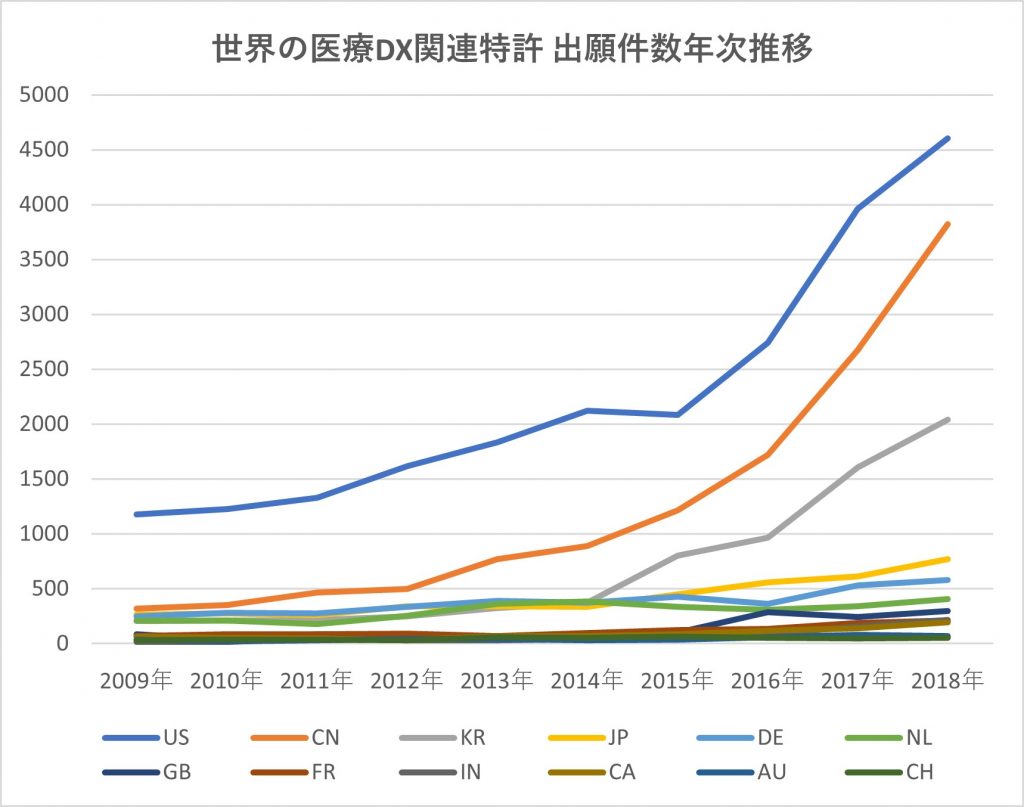

(2)国別出願件数年次推移

出願人・譲受人の帰属国は90カ国に及びますが、中でも米国と中国が2015年以降、大きく伸びており、中国が米国を猛追しています。また、韓国の追い上げも目立ちます。それらに次いで、日本、ドイツ、オランダが続きますが、米・中・韓3国に大きく差をつけられています。

中国は、2006年に国務院が科学技術・イノベーション政策の長期的な基本方針である「国家中長期科学技術発展規画綱要(2006-2020年)」を発表しており、医療・バイオ分野もAIなどとともに重点領域としています。韓国は多くの先端分野で中国を追う動きをしています。

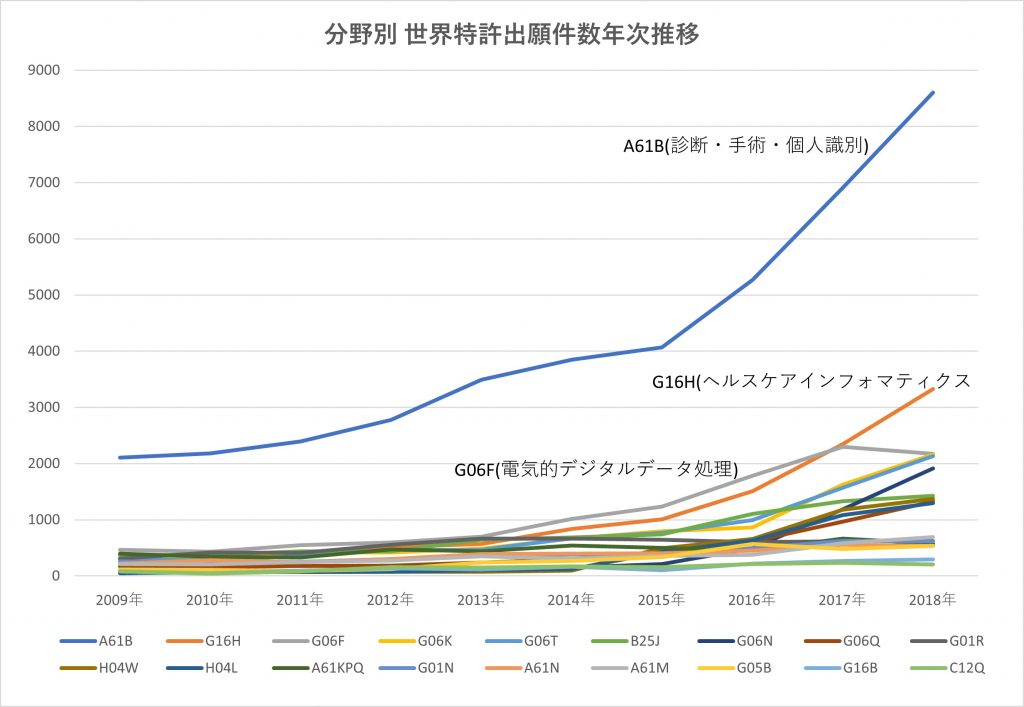

(3)分野別出願件数年次推移

医療DX母集団の国際特許分類(IPCおよびCPC)の多かった16分野の件数推移を示します。

2015年以降、デジタルヘルスの基幹技術群であるA61B(診断・手術・個人識別)を筆頭に、G16H(ヘルスケアインフォマティクス)、G06F(電気的デジタルデータ処理)、G06K(データの認識・表示・記録)、G06T(イメージデータ処理)、G06N(機械学習・計算モデル)の伸びが顕著です。これらに次いで、B25J(ロボット)、G06Q(管理システム・金融・ブロックチェーン)、H04W(無線通信ネットワーク)、H04L(デジタル情報の伝送)が伸びています。

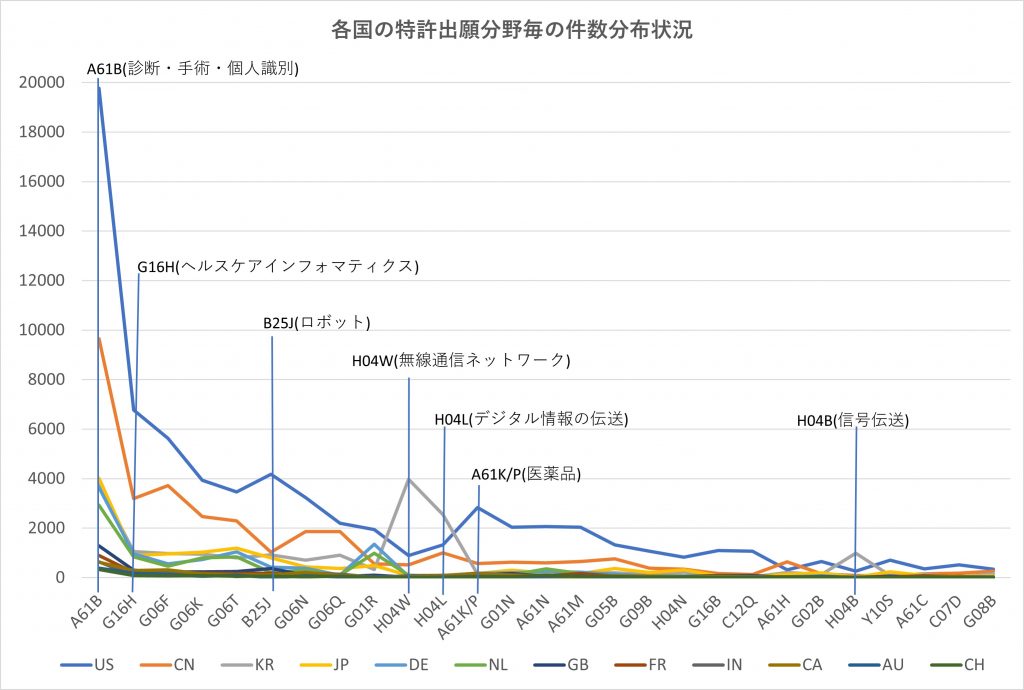

(4)各国の出願分野の分布状況

出願件数上位12カ国について、各国の出願分野の分布を調べた結果、韓国以外では、A61B(診断・手術・個人識別)が最も多く、G16H(ヘルスケアインフォマティクス)がこれに次ぐ順位でしたが、韓国では、H04W(無線通信ネットワーク)が最も多く、A61B が次点、3位はH04L(デジタル情報の伝送)、G16H は4位。H04B(信号伝送)も他国に比べ多くなっています。このように、韓国では情報通信分野が特徴的に優勢になっています。

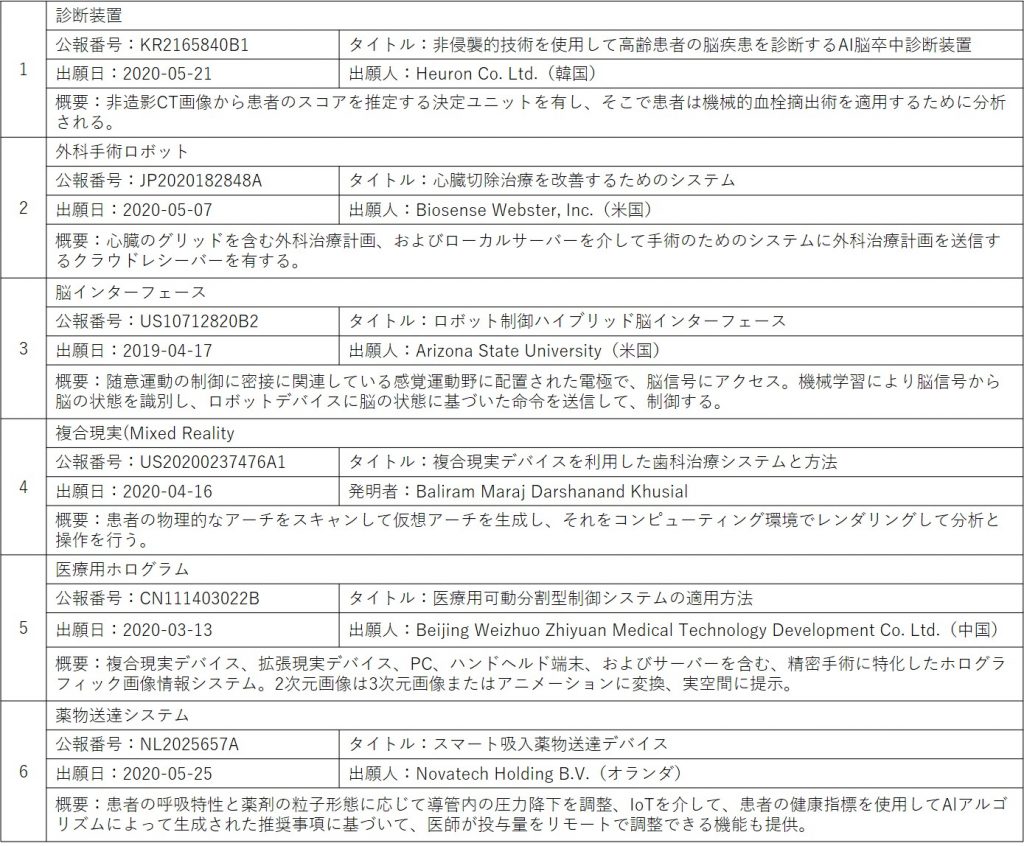

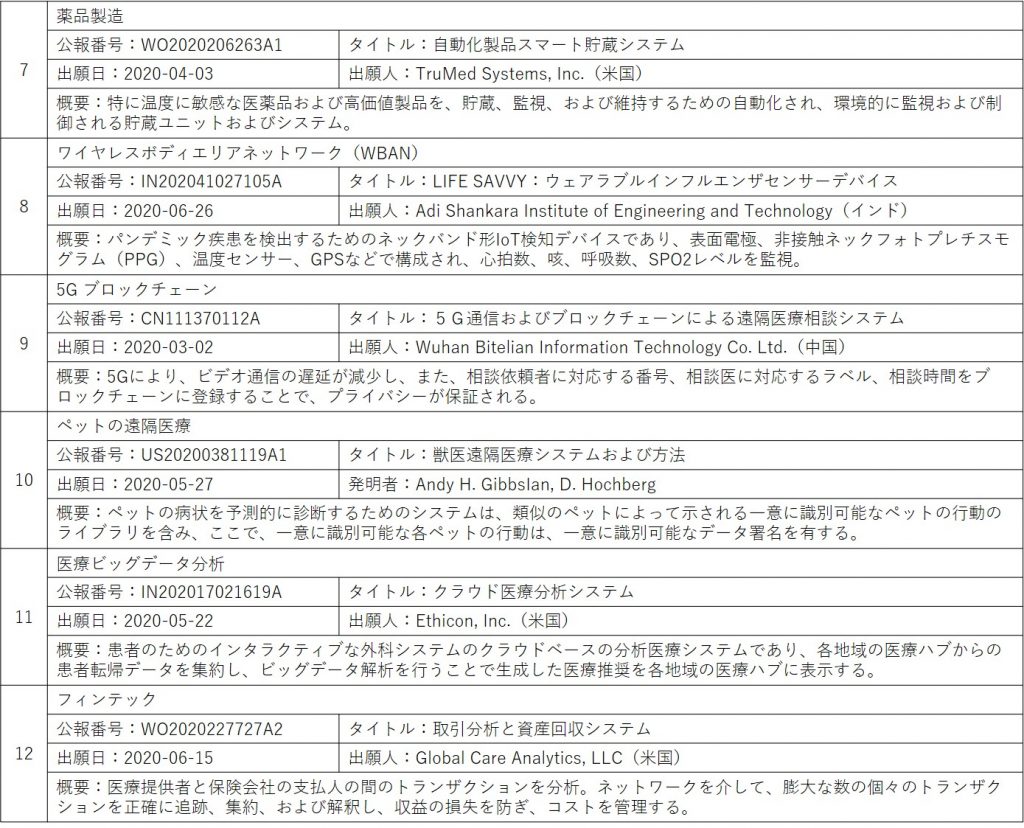

(5)医療DX関連の最新の出願例

2019-20年出願の最新特許の例を以下に示します。診断機器や手術ロボット、ロボット制御用脳インターフェース、MRによる3Dホログラムのほか、IoTによる投薬制御や薬品製造プロセス、人体通信や5G通信によるIoT、ブロックチェーンによるセキュリティ向上、医療ビッグデータ処理、医療用フィンテックなど広範な技術を含んでいます。

未来への動き:非接触センシング、脳インターフェース、知覚と身体性の拡張

(1)ウェアラブルからカメラ・非接触センシングの時代へ

今後、生体情報センシングは、ウェアラブル機器から非接触のデバイスが主流となる可能性があります。千葉大・津村徳道教授らは、カメラで撮影されるだけで、皮膚の色の変化から血流を読み取り、その色の変化のリズムから心電図を再現したり、表情の変化から脳活動を評価したりする研究も行われています。 また、京都大学とパナソニックが共同開発した非接触型のミリ波バイタルセンサは、呼吸や心臓の鼓動による人体表面の微細な動きを捉え、離れたところからでも高精度に複数の人の心拍数と心拍間隔が同時計測できます。

(2)テレパシーのように、脳から脳へメッセージを送るブレインネットワーク

バルセロナ大学の研究チームは、2014年、脳波測定(EEG)と経頭蓋磁気刺激法(TMS)を組み合わせた脳と脳をインターネットで繋ぐコミュニケーション方法を開発(*4)。動く画像を見る送信者側の脳波をEEGで読み取り、インターネットを介して送られた脳波データに基づいて、受信者側でTMSにより神経細胞を非侵襲的に磁気刺激することで、眼閃(目を閉じていても光を感じられる現象)を引き起こし、送り主からの情報を認識させることができるというものです。

2019年には、ワシントン大学とカーネギーメロン大学の研究チームは、EEGとTMSを組み合わせた「ブレインネット(BrainNet)」を発表しました(*5)。これは多人数の脳の情報を接続して共同作業を行える、いわば「脳のソーシャルネットワーク」です。3人の被験者による実験では、送信者となる2人がテトリスのようなゲームで、ブロックを回転させるかそのまま進ませるかを決定し、その内容は脳の信号を通じて、もう1人の受信者に伝えられ、受信者はその決定に従って、ブロックの動きを確定させるという仕組みです。

(3)患者の神経細胞を用いた脳チップで脳神経疾患治療も

近年、南カリフォルニア大学などによる、患者の海馬組織の神経細胞を用いた脳チップなどを人工臓器(プロテーゼ)として脳内に埋め込み、アルツハイマー病など神経変性疾患の治療に応用しようという研究もあります(*6)。

(4)五感センシング

ヒトの五感(視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚)が環境から受け取っている情報の解析や、情報伝送、それらの応用方法などの研究が進んでいます。特に、音声や画像に加え、ヒトの感覚・知覚情報を交換・共有することが可能となれば、テレプレゼンス・テレイグジスタンス(遠隔臨場制御)によるテレワーク、遠隔医療、教育、エンターテインメント等幅広い応用が期待されます。

触力覚(ハプティクス):ロボット工学分野などで研究の蓄積があります。手術ロボットでは術者への力覚のフィードバックが課題となっていたのですが、東京工業大学発ベンチャーのリバーフィールド社は、鉗子根源部に位置する空気圧式人工筋肉(ソフトアクチュエータ)の差圧から推定した鉗子先端にかかる力を術者にフィードバックする手術ロボットを開発しています。一方、スタンフォード大学の研究チームは力覚情報を脳細胞に送ることのできる人工皮膚の開発に取り組んでいます。圧力センサとフレキシブル有機電子回路を用い、静的な物体に触れたときの力覚情報をマウスの培養脳細胞に送ることに成功しており、医学的な応用開発も射程に入ってきました。

嗅覚:実用化に進みつつある人工視覚や人工味覚に比べ、人工嗅覚の研究は未だ黎明期にあります。東京大学先端科学技術研究センター神崎研究室の光野秀文助教は、「昆虫の匂い(主にガ類の性フェロモン)受容機構」の研究を基礎に、「昆虫の嗅覚機能を活用した匂いバイオセンサ」の開発を行っています。絹を作るカイコガの触覚に生えている細かい毛(感覚子)の表層には微細な嗅孔が空いていて、フェロモンなど匂い物質がここから入り、細胞神経に繋がる嗅覚受容体タンパク質に結合すると、カルシウムイオンが流れて、匂いが認識される仕組みです。光野助教らは、ガの培養細胞Sf21に嗅覚受容体などの遺伝子を導入して、匂いに反応して蛍光強度を変化させる細胞を作製し、それを並べた細胞チップに細胞の蛍光計測のためのCMOSセンサを組み合わせた匂いバイオセンサを開発しました。数km離れたメスの匂いにも反応する超高感度なセンサです。将来的には麻薬探知犬のような、匂い源発見センサロボットへの応用も考えられます。まさに、バイオミメティクス(生物模倣)によるロボットノーズ(鼻)の開発です。

(5)網膜投影により、超視力に

日本のQDレーザ社は、MEMSミラー搭載のメガネ型レーザプロジェクション装置(レーザアイウェア)を開発しています。これは、目の網膜に赤・青・緑の量子ドットレーザ光で画像を直接スキャン投影することで、近視・乱視・弱視であっても、網膜や視神経、脳視覚野に障害が無ければ、鮮明な画像を認識できるというものです。網膜投影により、現実空間では見えないものをARとして見ることができます。例えば、手術の際の患者の臓器、術部位置を患者の実像に重ねて表示するなどです。投影する映像としては、動画・3D・AR・VRなどにも対応します。レーザアイウェアを装着した執刀医に対する世界初のAR手術支援(術部画像を3D空間提示)も実現しました。網膜投影技術は弱視克服だけでなく、健常者を超える超視力を得られる可能性もあり、生体機能の拡張(サイバニクス)や超人化(augmented human)にも繋がります。

(6)多機能なAI補聴器がもたらす超聴力

米国Starkey Hearing Technologies社は、補聴器でありながら、3DセンサとAIを搭載、言動をモニタリングして身体と脳の健康状態をトラッキングする機能、ホームシアター高音質、転倒通知機能、リアルタイム翻訳機能などを備えた「Livio AI」を発表しています。聴覚の補完というだけでなく、健康の維持や、さらには教育や、エンタメ要素も入っており、有用なインテリジェントデバイスへとイメージを大きく変えています。

(7)身体性の拡張

テレプレゼンスロボット「OriHime」(株式会社オリィ研究所)は、ヒトが遠隔で操作する分身(アバター)ロボット。カメラやマイク、スピーカーを通して、その場にいるかのように、周囲を見回したり、手を動かしたり、会話したりできます。

2018年暮れに期間限定でオープンした「Café DAWN ver.β」では身長120cmのスタイリッシュな「OriHime-D」が飲み物をサービスしたり、お客さんと会話したりする実証実験が行われました。ロボットを操作するパイロットは、全国各地のALS(筋萎縮性側索硬化症)やSMA(脊髄性筋萎縮症)、脊髄小脳変性症などの重度の障害を持つ方々。遠隔地から視線入力などの方法でロボットを操作、合成音声を使って会話ができます。身体が自由に動かせない人々に、遠隔での人とのふれあいや仕事を可能にするのです。

(8)人機一体型スポーツ:サイバスロン、超人スポーツ

2016年、スイスで始まったサイバスロン世界大会は、ヒトがコンピュータやAI、ロボットなどと一体化(人機一体)で勝負する競技で、脳波でゲームを動かすBCI(脳コンピュータインターフェース)競技、機能的電気刺激(FES)で筋力をコントロールして行う自転車競技、ロボット義手や義足、パワー車椅子を用いた競技などがあります。

日本発の超人スポーツは、株式会社meleapの「HADO®︎」のように、よりエンタメ性を強めたゲームスポーツであり、VR/AR/MRやロボット、モビリティ等を用いて、人の身体能力を超える力を身につけ、あるいは年齢や障がいなどの身体差によるバリアを超えた超人テクノロジーで競い合うものです。

(9)育児や癒し、STEAM教育への応用

英国のID Guardian社の「Teddy The Guardian」のように、ぬいぐるみ動物にセンサを埋め込み、抱っこして遊んでいる間に子供の生体情報を取得するおもちゃが人気です。遠隔からの健康管理や見守りにも役立ちます。

ソフトバンク社の「Pepper」の開発を率いた林要氏が設立したGROOVE X株式会社は、多くのセンサやカメラ、複数のOSを搭載したハイテクでありながら、特別な機能を有さず、ただヒトに寄り添い甘えるペット的ロボット「LOVOT(ラボット)」を開発、高い癒し効果を持ち、自閉症や認知症など医療介護施設での実証試験も行われています。

また、コミュニケーションロボットやおもちゃは、様々なセンシング機能とコミュニケーション機能を搭載することで、STEAM教育(Science・Technology・Engineering・Mathematics・Artの統合的学習)への応用も考えられます。

(10)都市OSとしての医療DX

コロナ禍の中、非接触やサーベイランスなどのデジタル技術が注目されています。非接触で素早く多くの人をチェックできるデジタルヘルスの技術を、都市のインフラ化することも考えられます(*8)。本節(1)で述べたような、カメラやレーダーを用いて健康状態を計測する技術は既に確立しつつあります。役所や学校の入り口で市民や生徒の健康状態をチェックする、駅や空港、商業施設やイベント会場などの人流の大きい場で活用することも考えられます。データセキュリティと個人情報保護を大前提にしながらも、都市と市民の安心・安全を支える基幹技術としても重要です。

おわりに

2050年には、日本だけでなく、地球上の多くの国や地域で、60歳以上の人口の割合が30%を超える超高齢化社会になると国連経済社会局は予想しています(*7)。健康寿命を延ばし、健康長寿社会を実現することが、未来に向けて解決していくべき大きな課題となっています。医療・ヘルスケアのDXは、健康リスクの低減はもとより、加齢によって衰えることを避けられない知覚や身体能力を補完し、場合によっては、若い健常者以上の能力を発揮することさえ可能になるかもしれません。100歳現役時代を迎えるにあたり、不可欠のテクノロジーであり、ポストコロナの世界にふさわしい希望の道ではないでしょうか。

参考文献

- *1:MIT News Ingestible “bacteria on a chip” could help diagnose disease

- *2:Nature Reviews Drug Discovery, 11, 191–200, 2012

- *3:Tufts Center for the Study of Drug Development, 2014

- *4:Carles Grau et al., PLoS ONE 9(8) : e105225., 2014

- *5:Linxing Jiang et al., Scientific Reportsvolume 9, Article number: 6115, 2019

- *6:Robert E Hampson et al., 2018 J. Neural Eng. 15 036014; DOI: 10.1088/1741-2552/aaaed7

- *7:UNDESA, “World population prospects: the 2015 revision”, 2015.

- *8:東京都「ポスト・コロナにおける東京の構造改革 ~ デジタルトランスフォーメーションを推進力として ~」有識者会議

- (提言書)https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/20201030teigen.pdf

- (意見集)https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/20201030ikenshu.pdf

- (公式NOTE)https://note.com/kouzoukaikaku/n/n22b477843838