時間結晶:量子コンピューティングを変革する未来技術 ~特許・論文・研究資金データから読み解く技術トレンド~

著者:アスタミューゼ株式会社 池田 龍 博士(理学)

時間結晶とは

近年「時間結晶(タイムクリスタル)」とよばれるあらたなタイプの結晶が注目されています。

ダイアモンドや鉄、食塩など通常の結晶(空間結晶)は、構成粒子が空間に規則正しく整列しています。時間結晶は「規則的に変化しながらも、その状態が安定している」という状態を指し、構成粒子の状態が時間とともに周期的に変化します。時間結晶は非常に長時間にわたって安定した量子状態を維持できるため、量子コンピュータや量子メモリ、量子センサなどへの応用が期待されています。

時間結晶の概念は、ノーベル物理学賞受賞者でもある米国の物理学者フランク・ウィルチェック氏によって2012年に提案され、2016年には米国の2つの研究グループによって実験と検証がおこなわれ、その実在が証明されました。その後も2025年現在にいたるまで、未来の量子テクノロジーに革新を起こす可能性が高い萌芽技術として、基礎研究が世界的に進められています。

本レポートでは、アスタミューゼ独自のデータベースを活用し、特許・論文・グラント(研究プロジェクト)における「時間結晶」に関する技術動向を分析しました。

時間結晶技術に関する特許の動向分析

アスタミューゼの保有する特許データベースより、要約にキーワード「時間結晶」、「時空結晶」をふくむ特許を検索したところ、1件のみが抽出されました。企業や研究機関が出願する特許は、社会実装が近い、あるいはすでに実装済みの技術といえます。今回抽出された特許は、時間結晶により実現される量子状態の堅牢性を活用した室温量子計算技術に関するもので、高集積量子ビットの安定化と大量生産の容易化を通じて、将来の量子コンピュータ普及につながることが期待されます。

該当の特許事例を紹介します。

- CN113902119B「室温量子計算のための量子ビット集積システム」

- 機関/企業:RTQC, Inc.

- 国:アメリカ

- 公開年:2024年

- 概要:冷却システム不要で量産化が容易な量子ビット集積システム。不安定な外場環境下でも安定した量子状態を長時間維持可能な離散時間結晶(DTC)相の特性を活用し、制御することで、従来の超伝導量子ビットに必須な極低温環境を不要とし、室温環境における量子計算を実現する。

時間結晶技術に関する論文の動向分析

企業や研究機関の発表する論文は、研究開発段階にあり、特許と比較すると社会実装に時間が必要な技術といえます。特許分析と同様に、時間結晶に関連するキーワードをふくむ論文を1,065件抽出しました。抽出された母集団を対象として、文献にふくまれるキーワードの年次推移から近年進展のある技術要素を特定する「未来推定」分析を実行しました。上記分析によってキーワードの変遷を把握し、ブームが去った技術やこれから脚光を浴びると予測される技術を定量的に評価することで、要素技術に対する技術ステータス(黎明・萌芽・成長・実装)の予測をおこなう分析です。

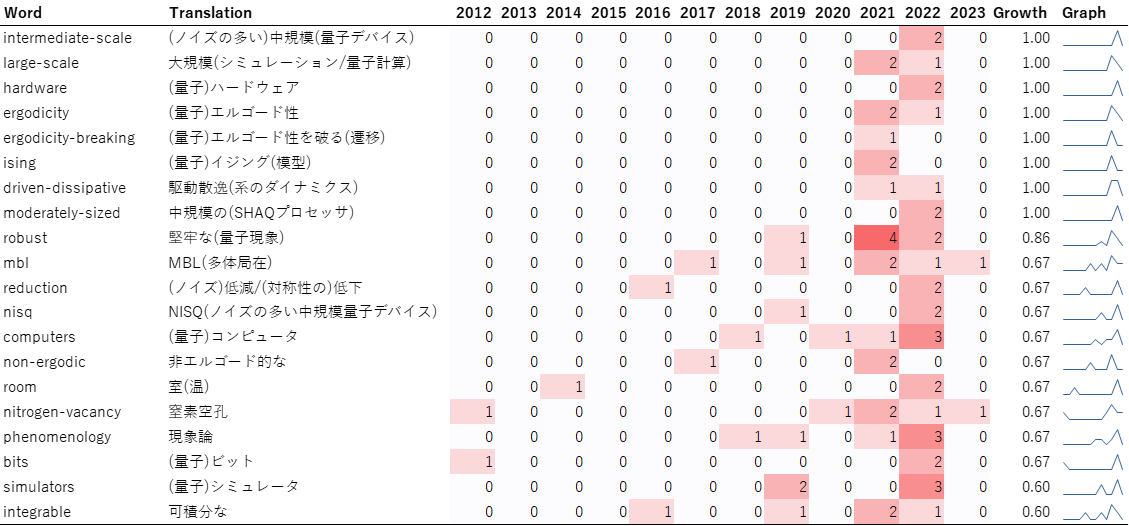

時間結晶技術に関連する2012年以降の論文にふくまれるキーワードの年次推移が図1です。

キーワードごとの成長率(growth)は、2012年以降の文献中における出現回数と、2021年以降の文献中における出現回数の比で定義され、値が1に近いキーワードほど直近での出現頻度が高いといえます。

近年増加傾向にあり出現回数も多いキーワードとしては「prethermal (ization)」(前熱化/プレサーマリゼーション:量子系でみられる非自明な準非平衡定常状態)、「DTCs」(離散時間結晶:外部駆動周期の整数倍周期で自発的に振動する時間結晶)など、時間結晶をはじめとする非平衡系特有の物理現象の名称、あわせて「qubits」(量子ビット)など量子コンピュータに関する単語が出現しています。近年世界各国で基礎研究、実証研究が強力に推進されている量子コンピューティングへの応用を見すえた研究がさかんに実施されていると考えられます。

一方、「NISQ」(ノイズの多い中規模量子デバイス)など実用化への過渡期にある現在の量子コンピューティングに関するキーワードや、「resources」など量子計算資源や量子センサ資源に関するキーワードが2021年以降に出現傾向が強まっています。時間結晶特有の堅牢な量子状態を適切に制御する技術を確立し、長期安定動作および大規模化が可能なノイズに強い量子デバイス(コンピュータチップやセンサなど)を実現しようとする最近の新規研究の傾向が見てとれます。

さらに、論文について近年の国別動向をグラフ化しました。時間結晶技術に関連する論文の国別件数の年次推移が図2です。

国別では米国の件数が期間全体でもっとも多く、直近で急伸している中国、さらにドイツや英国、日本が続いています。

当初の米国優位の要因としては、2012年に時間結晶の概念を提唱したフランク・ウィルチェック氏をはじめとする米国の研究者が理論確立から2017年の実験実証までを一貫して主導していたこと、量子プロセッサの社会実装を推進するGoogleなどの民間企業と緊密に連携した研究活動が活発であることが背景として推察されます。一方、中国伸長については、2021~2025年の政策大綱である第14次5ヵ年計画で量子科学技術等の分野における軍民統一発展を強化する方針を明確にするなど、量子技術を暗号通信や精密計測、情報処理における明確な軍事的優位性をもたらす技術として重視する政府方針のもと、積極的な研究開発投資が実施されていることが要因として考えられます。

以下に、近年の論文事例を紹介します。

- Space-time crystals from particle-like topological solitons(粒子状トポロジカルソリトンによる時空結晶)

- 雑誌名:Nature Materials

- DOI:10.1038/s41563-025-02344-1

- 出版年:2025年

- 機関名:コロラド大学(米国)、広島大学(日本)

- 概要:光応答性色素を塗布したガラス板の間に液晶を封入した試料に、環境光/照明光を照射し、光学顕微鏡や肉眼でも直接観察可能な空間的/時間的対称性がやぶれた複雑な縞状パターン(時間結晶秩序)の観測。その時空結晶相が室温で数時間持続することを確認し、光学デバイスや通信、偽造防止、暗号などの分野における有用性を示唆。

- Quantum dissipative continuous time crystals(量子散逸性の連続時間結晶)

- 雑誌名:Physical Review Letters

- DOI:10.1103/dc2s-94gv

- 出版年:2025年

- 機関名:ウィーン工科大学(オーストリア)

- 概要:従来の仮説に反して、量子間の相互作用が時間結晶の安定化を阻害するのではなく、促進する効果をもつことを発見。相互作用する3準位粒子が格子状にレーザートラップされた量子多体系において、2種類の異なる時間結晶相を見出し、うち一方の相で量子相関による安定化効果を実証。

時間結晶技術に関するグラントの動向

続いて、グラント(競争的研究資金)配賦額の動向を分析します。企業や研究機関に賦与されるグラントは、研究計画段階にあり、特許や論文と比較して社会実装に長い時間を要する技術と見なせます。特許や論文分析と同様に、時間結晶に関連する特徴的なキーワードをふくむグラント母集団76件を抽出しました。2012年以降の時間結晶技術に関連するグラントにふくまれるキーワードの年次推移が図3です。

論文で増加傾向にあった「NISQ」、「hardware」など量子コンピュータ関連のキーワードがグラントにおいても高い出現傾向にあります。また、「robust」(堅牢な)、「room (temperature)」(室温)という単語の近年の頻出傾向は、時間結晶によって実現される量子状態の堅牢性や、時間結晶およびそれらをもちいて実現される室温動作可能な量子デバイスの実現が重要な研究動機となっていると考えられます。また、論文とことなり、系の時空間的な均質性と関連する概念である「ergodicity」(エルゴード性)といった基礎理論領域の単語も出現しています。長時間がすぎても熱平衡状態に到達しないといった非エルゴード的な挙動をみせる時間結晶を記述する理論が発展途上であり、今後も基礎的な理論付けの段階が継続することが予想されます。

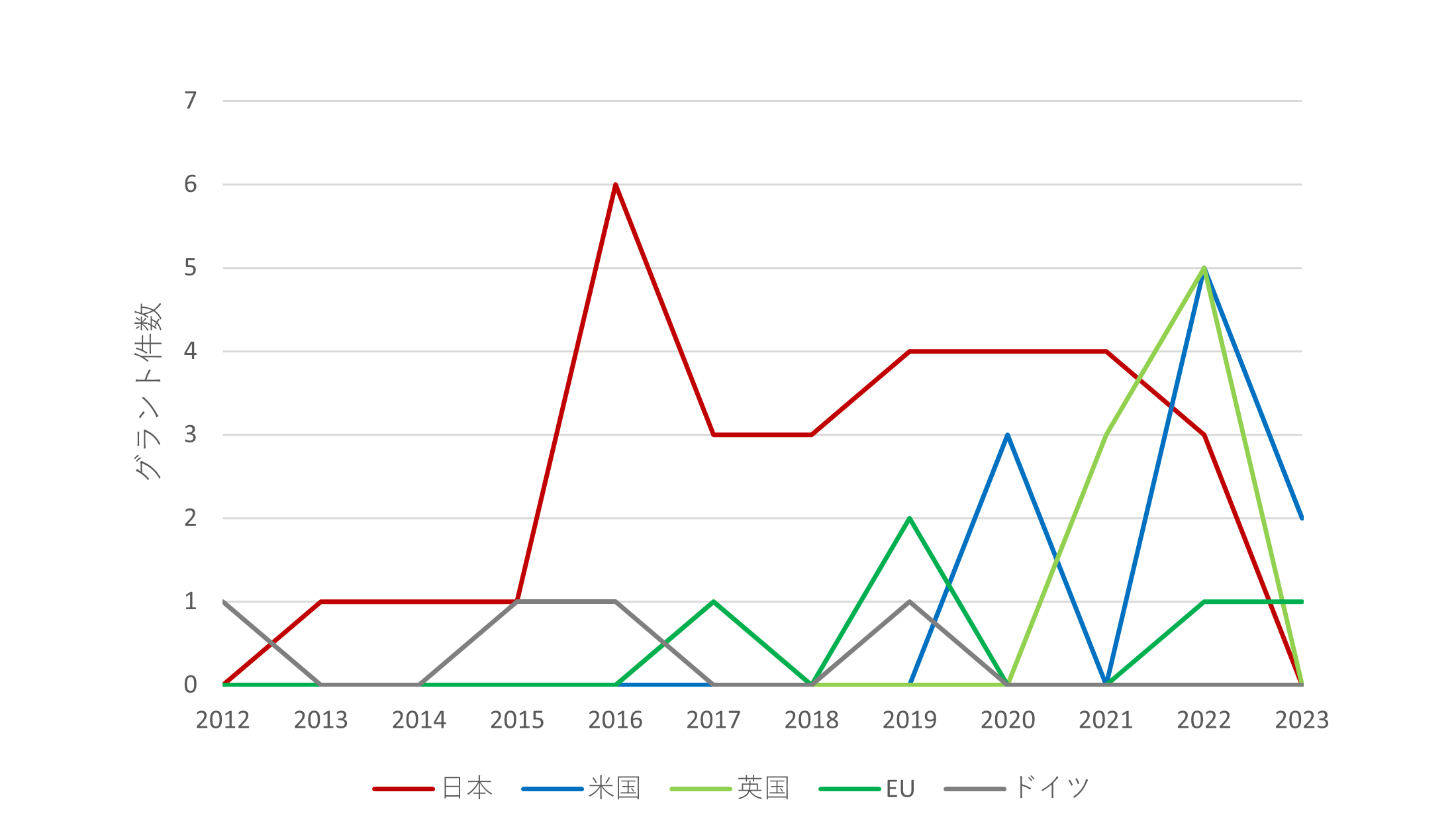

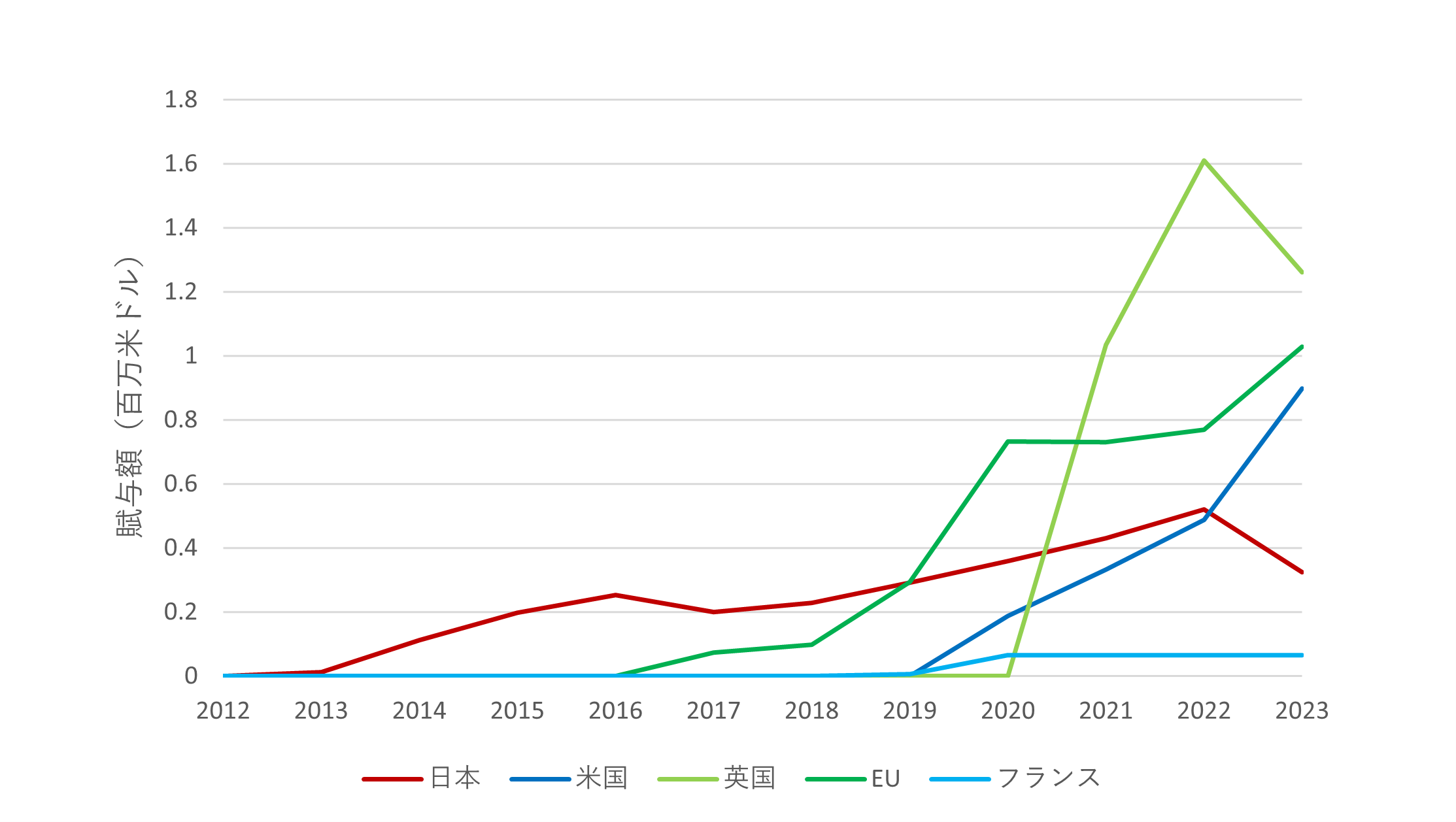

続いて、グラントの件数および配賦額を確認します。時間結晶技術に関連するグラントの国別件数の年次推移が図4、国別配賦額の年次推移が図5です。ただし、中国はグラントデータの開示状況が年次によりおおきく異なり、実態を反映しない可能性が高いことから集計より除外しています。また、公開直後のグラント情報にはデータベースに格納されていないものもあり、直近の集計値については過小評価されている場合があります。

国別の件数では、比較的早期から時間結晶領域への賦与が確認される日本がもっとも多く、直近で急伸している米国、英国、さらにEU、ドイツが続いています。

配賦額では、2016年以降継続的に増加傾向にあるEUが最多であり、2020年を境に大幅な急伸傾向にある英国、さらに日本、米国、フランスが続いています。上記傾向より、日本では時間結晶の概念が提唱された翌年の2013年から多様な研究に資金が継続的に配賦されている一方、EUや英国では競争力の強い大型研究プロジェクトに資金が集中している、という動向が読みとれます。

以下に、注目のグラント事例を紹介します。

- Pushing the boundaries of superfluid vacuum and coherence(超流動真空とコヒーレンスの限界を押し上げる)

- 機関/企業:Lancaster University, Aalto University

- グラント名/国:UKRI/英国

- 採択年:2022年

- 資金賦与額:約190万米ドル

- 概要:極低温で生み出される超流動ヘリウム3に電波を介してマグノン(量子化された磁気振動)を輸送し、時間結晶相などのあらたな巨視的量子秩序の創出と微小なプローブを介した微細構造の解明をめざす。さらに粒子密度を変化させることで時間結晶固有の周期性を徐々に乱す(融解させる)ことで、あらたな相である「時間液体」の創出および融解過程の解明をこころみる。

- Novel non-equilibrium states of matter in periodically driven spin systems: from time crystals to integrated thermal machines(周期的に駆動されるスピン系における物質の新たな非平衡状態:時間結晶から統合型熱機関まで)

- 機関/企業:University of Nottingham

- グラント名/国:UKRI/英国

- 採択年:2021年

- 資金賦与額:約150万米ドル

- 概要:持続的かつ堅牢な振動が特徴の時間結晶を、微小機械の周期的な運動を維持するためのクロック源として応用。自律性の高い「時間結晶エンジン」によって作動流体をもちいる古典的エンジンの置き換えを実現し、超精密エネルギー入力をようする将来のナノマシン、たとえばナノ量子センサやナノモータ等への適用をめざす。

時間結晶技術に関する技術動向のまとめ

本レポートでは、時間結晶技術に関連する特許、論文、グラントのデータベースをもちいて、年次推移ベースの動向分析および具体的な事例の抽出を実施しました。

特許の分析からは、時間結晶に関連する特許出願はごくわずかな事例しか確認されない一方、時間結晶をもちいた室温で動作可能な量子コンピュータのためのスケーラブルな量子ビット集積システムに関する特許がすでに出願されており、量子デバイスの社会実装にむけた研究の進展と時間結晶技術のさらなる用途拡大にともない、今後の出願ペースは徐々に増加傾向をたどると考えられます。

論文の分析からは、現時点での時間結晶に関する研究は非平衡系特有の物理現象のメカニズム解明、および多様なハードウェアによる実装を中心として活発に推進されていることがわかります。とくに長期安定動作と大規模化が可能な量子デバイスの実現につながる時間結晶のふるまいの精密制御に関する研究がさかんに実施されていると推測できます。これらの基礎研究については、近い将来に量子コンピュータを熱処理やサイズによる制約から解放し、その普及を強力に牽引する基幹技術として結実することが期待されます。

グラントの分析からは、時間結晶をふくむ量子技術領域への投資が近年とくに活発であり、具体的な事例からは、時間結晶を融解した「時間液体」があらたな研究対象として注目されているほか、ナノマシンを駆動する安定的なクロック源の候補としても着目されているなど、今後の時間結晶研究の様相が見てとれます。

これらをまとめると、時間結晶の現在は、社会実装および実用化以前のメカニズム解明と多様なハードウェアによる実装の試行、適用対象の模索に関連した研究がメインといえます。実用化にむけて解決すべき課題としては、時間結晶の長寿命化および大規模化技術の確立、精密制御手法の開発、および室温環境での時間結晶の維持があげられます。

近い将来、量子コンピュータや量子センシングなど、人類社会に大きな変革をもたらす量子技術をささえる要素技術として、時間結晶に注目が集まることが期待されます。また、ごく最近実現された巨視的な時間結晶は時間的、空間的にきわめて複雑なパターンを生成する新規機能性材料として注目されています。Googleなどの大企業も産学連携で研究を進めていることなどもふまえると、時間結晶技術は量子コンピューティング関連だけではなく、フォトニック結晶などの光学デバイス、ナノマシンや暗号化、偽造防止技術など、さまざまな新技術の源泉となると予想されます。

著者:アスタミューゼ株式会社 池田 龍 博士(理学)

さらなる分析は……

アスタミューゼでは「時間結晶」に関する技術に限らず、様々な先端技術/先進領域における分析を日々おこない、さまざまな企業や投資家にご提供しております。

本レポートでは分析結果の一部を公表しました。分析にもちいるデータソースとしては、最新の政府動向から先端的な研究動向を掴むための各国の研究開発グラントデータをはじめ、最新のビジネスモデルを把握するためのスタートアップ/ベンチャーデータ、そういった最新トレンドを裏付けるための特許/論文データなどがあります。

それら分析結果にもとづき、さまざまな時間軸とプレイヤーの視点から俯瞰的・複合的に組合せて深掘った分析をすることで、R&D戦略、M&A戦略、事業戦略を構築するために必要な、精度の高い中長期の将来予測や、それが自社にもたらす機会と脅威をバックキャストで把握する事が可能です。

また、各領域/テーマ単位で、技術単位や課題/価値単位の分析だけではなく、企業レベルでのプレイヤー分析、さらに具体的かつ現場で活用しやすいアウトプットとしてイノベータとしてのキーパーソン/Key Opinion Leader(KOL)をグローバルで分析・探索することも可能です。ご興味、関心を持っていただいたかたは、お問い合わせ下さい。