「温室効果ガスゼロ排出」に直結する次世代技術はこれだ!(世界の研究開発動向と有望技術解説)

目次

目次

- 世界におけるCO2削減技術の実現時期

- 世界のCO2排出低減技術研究開発動向

- 世界各国のCO2削減関連技術に関わるグラント額(推計)の年推移

- 世界グラント推計ランキング

- CO2排出低減技術領域における主要な国の研究開発費とロードマップ

- 技術テーマ別グラント額(推計)の年推移

- CO2排出低減技術全体のグラント資金流入額機関 世界上位10機関

- CO2排出低減技術全体のグラント資金流入額機関日本国内上位5大学

- テーマ別注目研究

- 発電に伴うCO2の排出削減

- 送電ロスの低減/再生可能エネルギーの供給安定化

- 製造プロセスにおけるCO2の排出削減

- CO2を排出しない/排出量の少ない輸送・移動機器

- 移動・輸送の効率化/規模の縮小によりCO2排出を削減

- CO2を排出しない/排出量の少ない住宅・家電

- CO2の回収と処理

- まとめ

1. 世界におけるCO2削減技術の実現時期

2016年11月に発効した地球温暖化防止のための国際的な枠組み「パリ協定」においては、

- 世界平均気温の上昇を産業革命前比で2°C未満に抑える(理想的には1.5°C未満)という温度目標

- 気温の上昇の原因となる温室効果ガス(二酸化炭素(CO2)やメタン、亜酸化窒素等)の排出を今世紀後半に実質ゼロまで下げるというゼロ排出目標

の2つが掲げられています。温室効果ガスのなかでもメタン、亜酸化窒素等は農業等に伴って排出される量が多く、大幅な削減は困難とされています。したがって、温室効果ガスの実質ゼロ排出を実現するためには、排出量をゼロにできないメタンや亜酸化窒素等の「正」の排出を、二酸化炭素の「負」の排出、すなわち回収で相殺する必要があります。最近の新型コロナウィルスの影響によりCO2の排出が減少しているとの報告がありますが、このような削減の効果は温室効果ガスの実質ゼロ排出という目標の前には大きなインパクトは持ち得ないと考えるべきです。

実質ゼロ排出の実現は今世紀後半を目標とされていますが、より早く削減すれば気候への影響をより小さくできます。今後20年程度の技術開発の進捗が、地球温暖化の行方を左右すると考えられます。

2. 世界のCO2排出低減技術研究開発動向

2-1. 世界各国のCO2削減関連技術に関わるグラント額(推計)の年推移

このCO2排出削減技術への未来技術開発に対する投資額として国費からの支出である世界の研究費(グラント)の2009年以降の推移を示しました。2009年から2018年の10年間に1000億ドルの研究費が投入されていると推算されます。

世界研究費推計:US$ 100 Bil (2009-2018年)

国別に研究費の推移を見ると、2009年から2018年の10年間では、米国が最も多くの研究費を投入してきました。2014年の米国の研究費には、1件で10億ドルを超える核融合にかかわるグラント(5年計画)が計上されていて、突出した値となっています。中国は2009年から順次研究費を増して、2012年以降は米国に次ぐ2位以上、2013年と2015年は米国を上回る最大の拠出国となっていると推算されます。これに英国、日本の順で続きます。

2-2. 世界グラント推計ランキング

2-3. CO2排出低減技術領域における主要な国の研究開発費とロードマップ

CO2排出削減技術のうち、今後重要になると考えられる以下の7つの技術テーマについて、実現の可能性の時間軸と、技術領域から整理し、技術の将来性についてまとめていきます。

- 発電に伴うCO2の排出削減

- 送電ロスの低減/再生可能エネルギーの供給安定化

- 製造プロセスにおけるCO2の排出削減

- CO2を排出しない/排出量の少ない輸送・移動機器

- 移動・輸送の効率化/規模の縮小によりCO2排出を削減

- CO2を排出しない/排出量の少ない住宅・家電

- CO2の回収と処理

2-4. 技術テーマ別グラント額(推計)の年推移

世界研究費推計:US$ 100 Bil (2009-2018年)

2015年まで「1. 発電に伴うCO2の排出削減」に配分された研究費が最大となっていました。「1. 発電に伴うCO2の排出削減」の研究費には、太陽光/風力/地熱といった再生可能エネルギーのほか、火力発電におけるCO2排出削減技術、CO2を排出しない核融合の技術が含まれます。2014年には前述の1件で10億ドルを超える核融合にかかわるグラントが計上されています。2012年以降、「2. 送電ロスの低減/再生可能エネルギーの供給安定化」に関わる研究費が順調に伸び、2016年以降は 「1. 発電に伴うCO2の排出削減」の研究費と同等以上に達したと推算されます。この技術テーマには、発電量の変動が大きい太陽光や風力による電力供給を安定化させるための二次電池やスマート送電網の技術が含まれます。「6. CO2を排出しない/排出量の少ない住宅・家電」に関わる研究費がこれに次ぎますが、「4. CO2を排出しない/排出量の少ない輸送・移動機器」の研究費が順調に増加しています。

2-5. CO2排出低減技術全体のグラント資金流入額機関 世界上位10機関

グラント資金流入額首位のGeneral Atomicsは米国・カリフォルニア州に本拠を置く企業です。2014年と2019年にそれぞれ10億ドル、9億ドルの核融合に関わるグラントが配分されています。4位のEURATOM/CCFEは、欧州の28か国が参加する核融合研究機関です。一方で、グラントには計上されていない国際熱核融合実験炉(ITER)の開発に250億ドル規模の予算が計上されており、核融合に関わる研究費の大きさが窺えます。ITERに係る経費が文部科学省から拠出されており、その額は164億円(令和2年度予算)となっています。

研究費推計(2009-2020年総額)

2-6. CO2排出低減技術全体のグラント資金流入額機関日本上位5機関(科研費)

日本では、CO2排出削減技術においては科研費の他に経済産業省、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から多くの資金流入があります。資金流入額上位の研究機関は、さまざまな研究資金プログラムを通じて企業との共同研究が展開されていることが多いと考えられます。今後、気候変動対策技術において日本の存在感をさらに高めるためには、企業-アカデミア間での人材交流と、それを促進する研究プログラムへの集中的な投資が重要です。

3. テーマ別注目研究

3-1. 発電に伴うCO2の排出削減

3-1-1. 次世代自然エネルギー/バイオマス発電

金額上位には、米国のバイオマス燃料に関わるグラントが多い。Offshore Renewable Energy Catapult社は、洋上風力試験サイトのほか、潮汐発電でもグラントを獲得している。

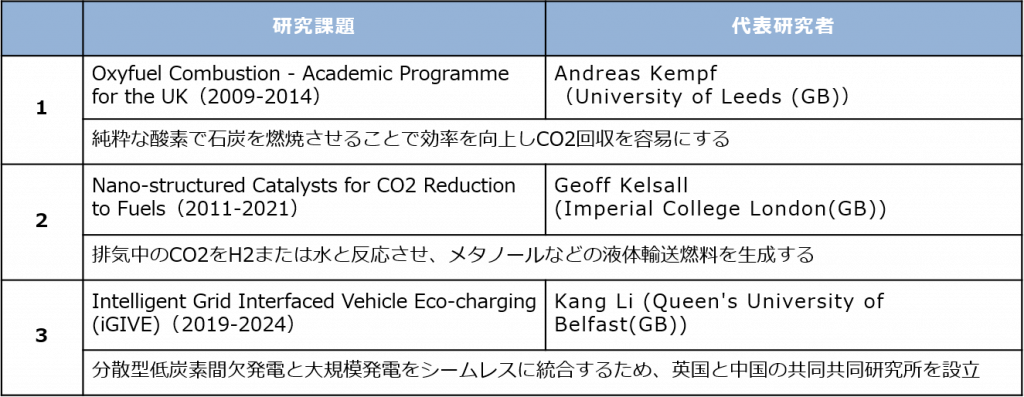

3-1-2. 次世代火力発電等技術(水素燃料複合発電など)

英国のグラントが上位に多く、総額でも40%以上を英国が占める。発電機構そのものの改善よりも、CO2を回収してエネルギー源とするなどの研究が目立つ。

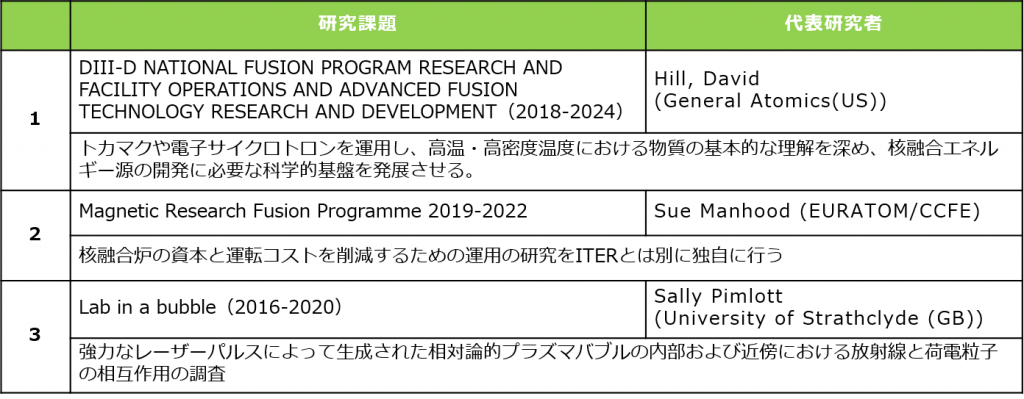

3-1-3. 核融合発電

米国や英国の超大型グラントが存在する一方で、レーザー、超伝導電磁石など高温高密度のプラズマ形成、閉じ込め等の技術開発も盛んに行われている。

3-2. 送電ロスの低減/再生可能エネルギーの供給安定化

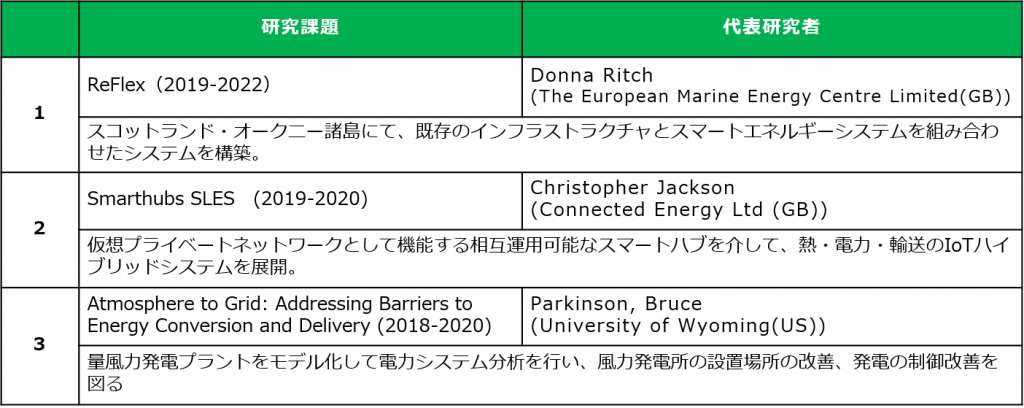

3-2-1. 次世代送配電ネットワーク

電力・エネルギー需要の分析による効率化よりも、不安定な再生可能エネルギーを電力網に組み込む研究が、金額上位のグラントに多い。

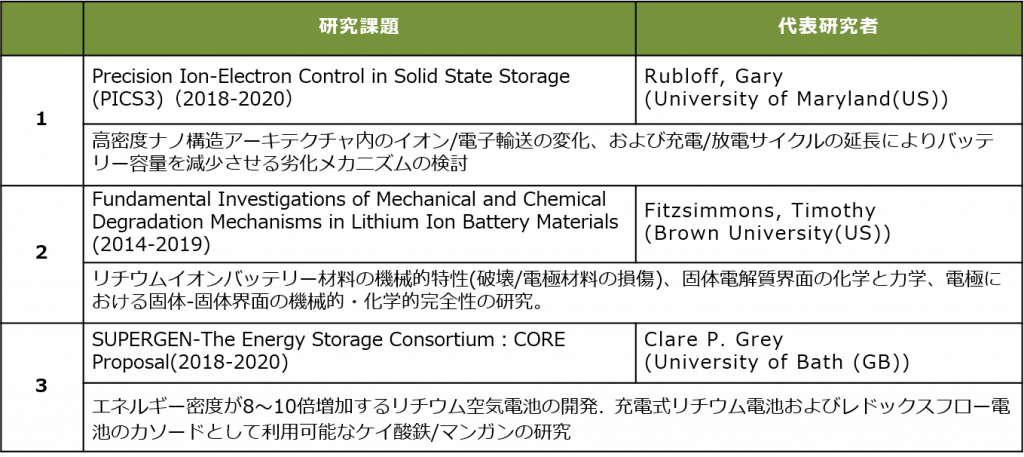

3-2-2. 全固体/高容量二次電池

リチウム電池など、現用の二次電池の改良に関わるテーマが上位に多く、革新的な材料等に関わるグラントはあまり見られない。

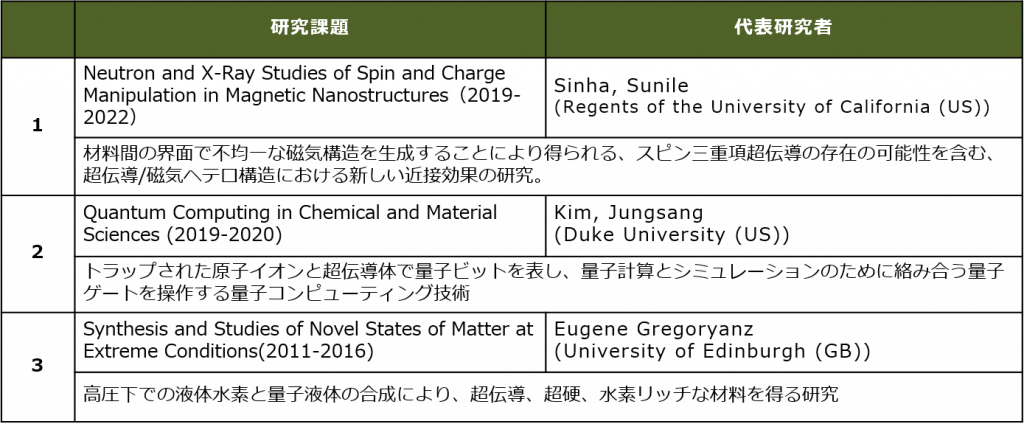

3-2-3. 超伝導送電

量子コンピュータなど限られたシチュエーションに超伝導を応用する技術が見られる。超電導下の送電・配電を目指す研究はあまりない。

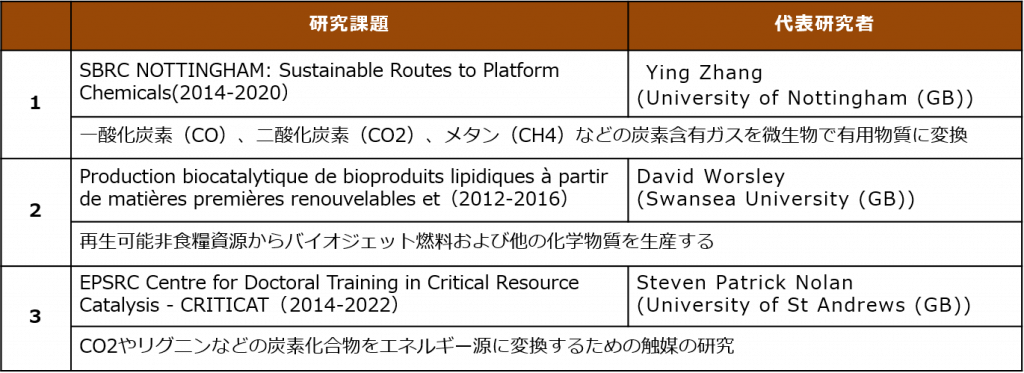

3-3. 製造プロセスにおけるCO2の排出削減

3-3-1. 製鉄プロセスにおけるCO2の排出削減(フェロコークス製鉄・水素還元製鉄等)

金額上位のグラントは英国のものが非常に多い。総額でもこの研究テーマの8割以上のグラントを英国が供与している。

3-3-2. CO2再資源化/カーボンリサイクル

この領域のグラントも英国のものが非常に多く、グラント総額の半分以上を英国が供与している。

3-4. CO2を排出しない/排出量の少ない輸送・移動機器

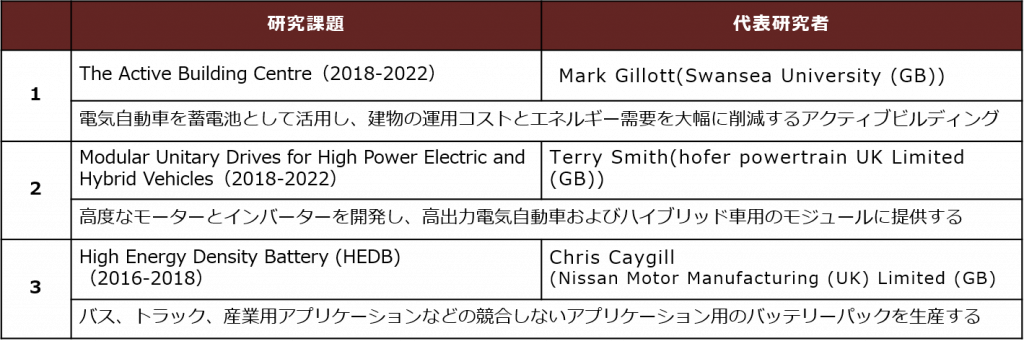

3-4-1. 次世代電気自動車

英国では民間企業に交付されるグラントが複数見られる。英国にある日産のバッテリー製造工場の生産性を向上させるグラントも存在する。

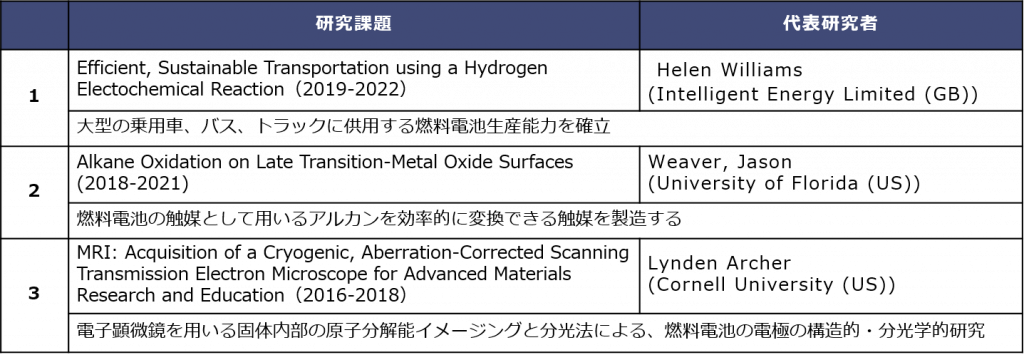

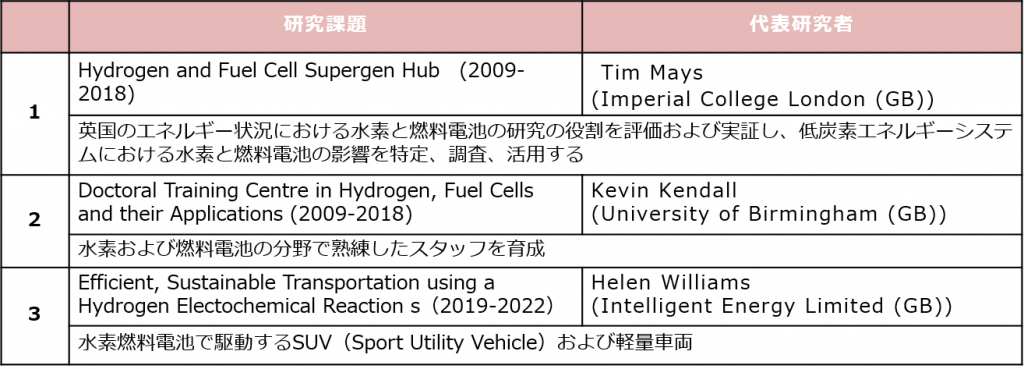

3-4-2. 水素燃料電池自動車

英国では研究センターの設立に関わるグラントが上位に多いのに対して、米国はある程度対象を絞った技術に多額の資金を投入している。

3-4-3. 航空機のバイオ燃料化・電動化

電動航空機の開発は実機試験が現実のものとなりつつあり、ロールスロイス社による試験に英国が資金を供与している。

3-5. 移動・輸送の効率化/規模の縮小によりCO2排出を削減

3-5-1. スマート物流

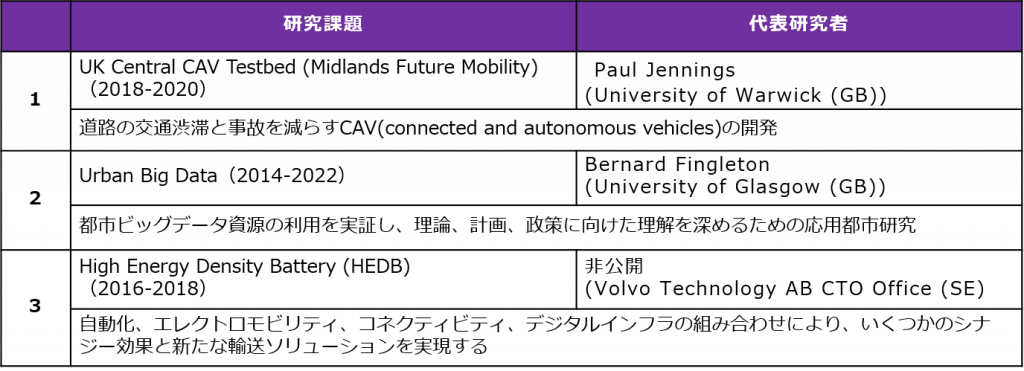

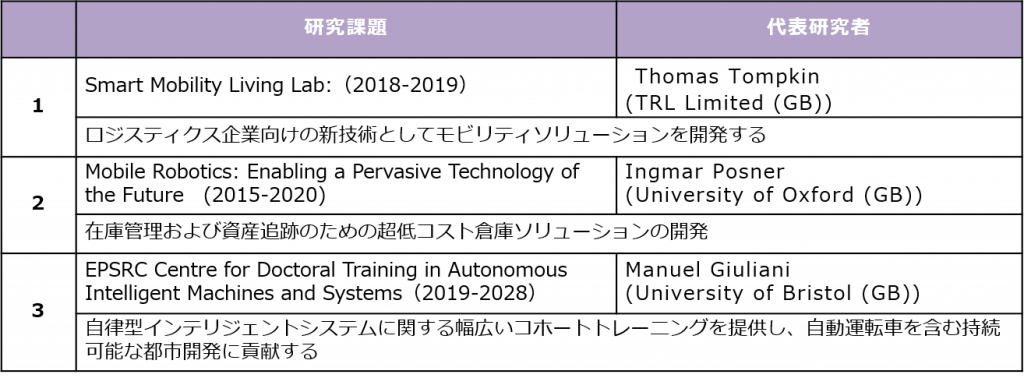

英国は民間企業にも積極的に資金を投入しているほか、この領域ではスウェーデンも民間企業を対象としたグラントを設定している。

3-5-2. 無人物流(ゼロエネ倉庫・自動運転)

自動運転に関わるグラントが多く、倉庫に特化した研究課題はあまり見られない。

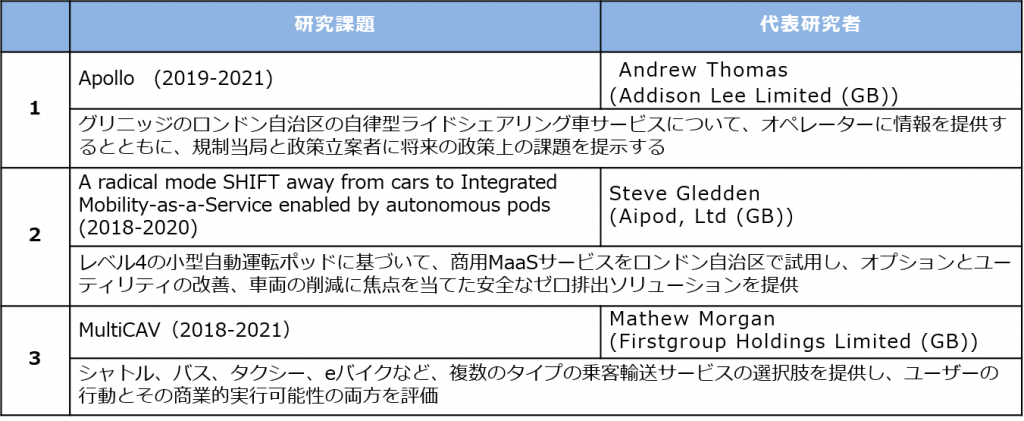

3-5-3.MaaSの拡大・多様化

英国のグラントが上位に多く、民間企業で研究課題を実行している例が多いことが特徴と言える。

3-5-4. テレイグジステンス・分身ロボ

感染症対策や原子力施設など、安全のために移動の必要性を低減する研究課題が多い。

3-6. CO2を排出しない/排出量の少ない住宅・家電

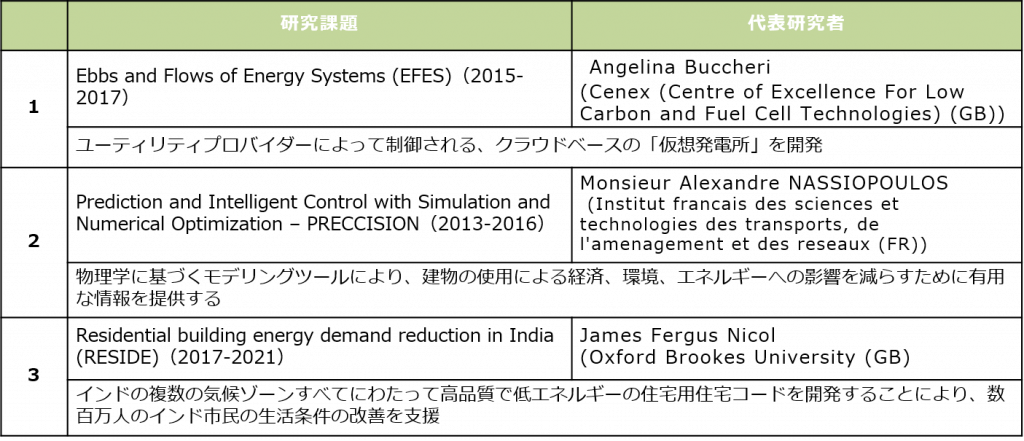

3-6-1. HEMS/BEMS(Home/Building Energy Management System)

金額の多いグラント上位4件が2017年までに終了しており、研究資金の最近の流入額は減少していることが窺える。

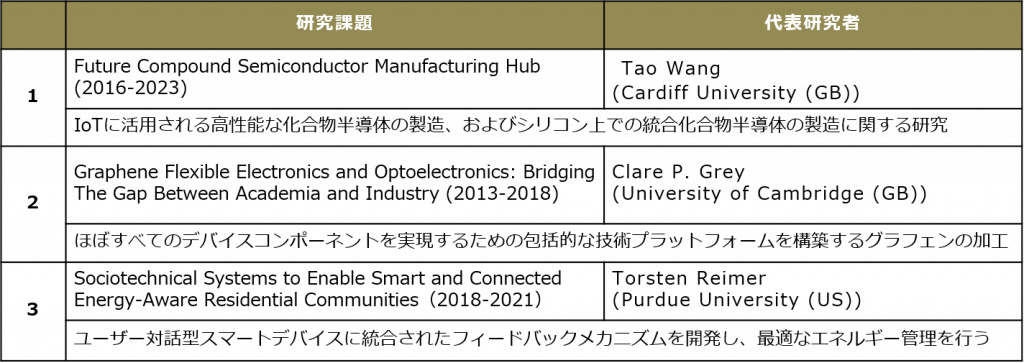

3-6-2. 次世代パワーエレクトロニクス

金額の多いグラント上位10件のうち9件が2019年までに終了しており、最近の資金流入額は減少していることが窺える。

3-6-3. 家庭内AI/IoTの進化による省エネ

具体的なAI/IoTの応用技術よりも、省エネに役立つ基幹技術に関わる研究課題が上位に目立つ。

3-6-4. 家庭用水素燃料電池と水素ネットワーク

金額上位のグラントには英国のDoctoral Training Centreに関わるものが多く 、水素に関わる人材育成に注力していることが窺える。

3-7. CO2の回収と処理

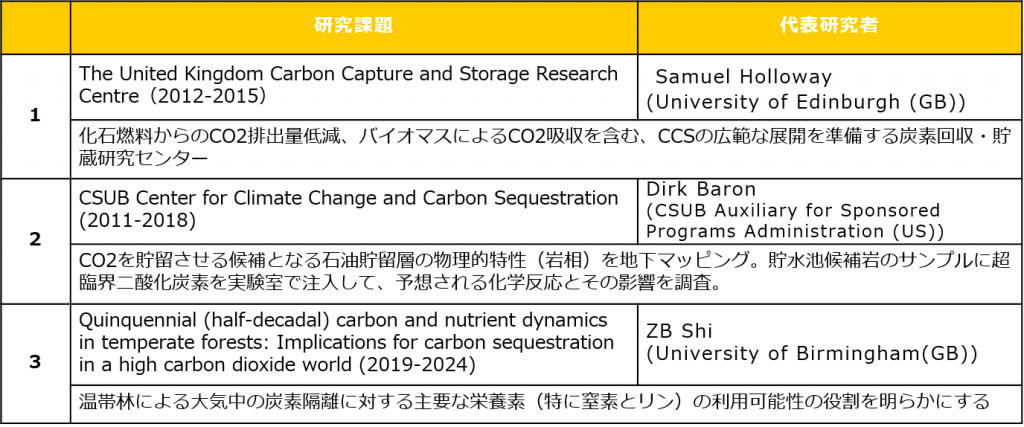

3-7-1. CO2分離回収

回収したCO2の貯留先を地中とするものが比較的多く、深海での貯留を研究するグラントはあまり見られない。

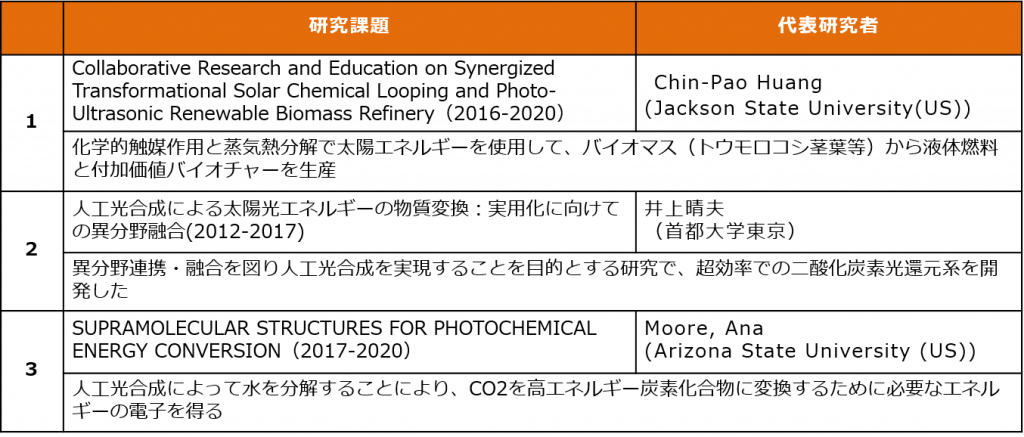

3-7-2. CO2による人工光合成

人工光合成によりCO2を直接回収するグラントも一定数存在するが、人工光合成によって水から水素を得て、カーボンニュートラルなエネルギー源とする研究課題は、その3倍以上あると推算される。

4. まとめ

CO2排出削減技術に関しては、多様な研究テーマに多額の研究費が投資されています。しかし、多くの技術領域では、その成果は二酸化炭素の排出量を低減するにとどまります。求められる実質ゼロ、あるいはマイナスを達成するには、力不足です。

地球温暖化を食い止めるためにはCO2を全く出さない、あるいはCO2を回収できる技術のブレイクスルーが求められる状況にあります。もちろん、当面のCO2濃度をできるだけ低く抑えて、技術的なブレイクスルーまでの時間を稼ぐ、といった意味では、これまでに開発された技術も重要です。

今回取り上げた技術領域の中で、このようなブレイクスルーをもたらしうる技術としては、核融合と水素エネルギーが挙げられるでしょう。しかしながら、核融合に関しては、たとえば国際熱核融合実証炉ITERでは2035年の核融合運転の開始が目標とされているものの、発電の計画はありません。民間からの資金供与も行われていますが、今世紀半ばまでに、世界での排出ゼロに資するスケールの発電を開始できる可能性は低いと言えます。

水素エネルギーに関する技術領域は、今回取り上げたCO2排出削減技術のなかでは

- 3-4-2. 水素燃料電池自動車

- 3-6-4. 家庭用水素燃料電池と水素ネットワーク

が該当します。

この2領域のグラント額を国別に見ると、3-4-2. 水素燃料電池自動車では英米が、3-6-4. 家庭用水素燃料電池と水素ネットワークでは米中が、それぞれ多額の資金を投入しています。日本は、3-6-4 家庭用水素燃料電池と水素ネットワークに関する研究課題には、比較的多くの資金を供与していると言えます。

3-4-2. 水素燃料電池自動車

6-4 家庭用水素燃料電池と水素ネットワーク

さらに、3-7-2. CO2による人工光合成に関連して、水から水素エネルギーを取り出す人工光合成技術には、炭素化合物を経由してエネルギーを取り出す技術よりも多くの研究資金が投資されていることがわかりました。そして、日本は、人工光合成に関する研究課題に、相対的に多くの資金が投入されており、一定の競争力があると推察されます。温室効果ガスの実質ゼロ排出という目標にむけて、今後20年のスパンで日本が注力すべき技術は、人工光合成による水素エネルギーの開発であると考えます。

(アスタミューゼ㈱テクノロジーインテリジェンス部 川口伸明、米谷真人、*源泰拓)