低次元材料:エネルギーや半導体を革新するナノマテリアル技術の動向分析

著者:アスタミューゼ株式会社 田澤 俊介 博士(工学)

はじめに:低次元材料とは?

近年、半導体やエネルギー貯蔵などの分野で「低次元材料」と呼ばれる材料が注目されています。とくに半導体の分野ではシリコン半導体の小型化にともなう性能低下という課題に対するブレイクスルーの可能性が期待されています。

低次元材料とはナノマテリアルの一種であり、原子数個分程度のナノメートル規模の直線や平面の形に制限された材料のことを指します。低次元材料には、グラフェンなどの二次元材料、カーボンナノチューブなどの一次元材料などがふくまれ、三次元構造を持つ従来のバルク材料にはない特異な電気的・光学的・機械的性質をしめします。

2004年、英マンチェスター大学のアンドレ・ガイム 氏と コンスタンチン・ノボセロフ氏がスコッチテープをもちいた機械的剥離法でグラフェンの単離に成功しました。これが低次元材料に関する研究の本格的な始まりとなりました。その後、エネルギー貯蔵、半導体、建築、複合材料といったさまざまな領域で、低次元材料に関する研究や応用が進んでいます。近年では、ダイカルコゲナイド遷移金属やMXeneといった、ポストグラフェン材料と呼ばれる次世代の低次元材料があらたに開発され、日本やアメリカをはじめとしたさまざまな国で、研究プロジェクトが推進されています。

本レポートでは、低次元材料に関する技術について、世界中のグラント(研究開発予算)や特許、論文、スタートアップなど、イノベーションに関するアスタミューゼ独自のデータベースをもとに、低次元材料に関する技術についてグラントと出願特許のデータをもちいて、現在の立ち位置と今後10年の展望について考察していきます。また、低次元材料だけではなく、ポストグラフェン材料についてもとりあげます。

低次元材料に関する特許の動向分析

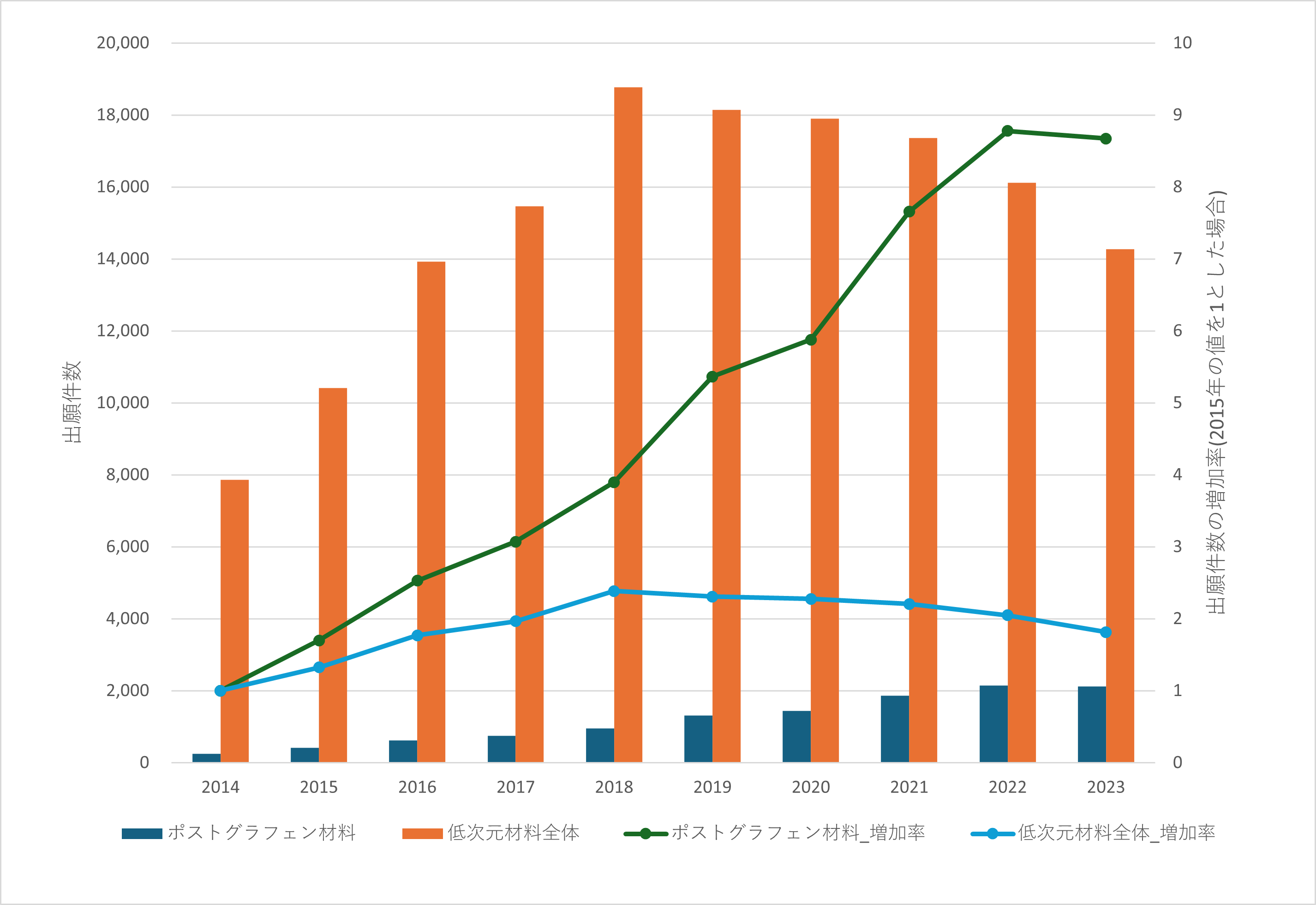

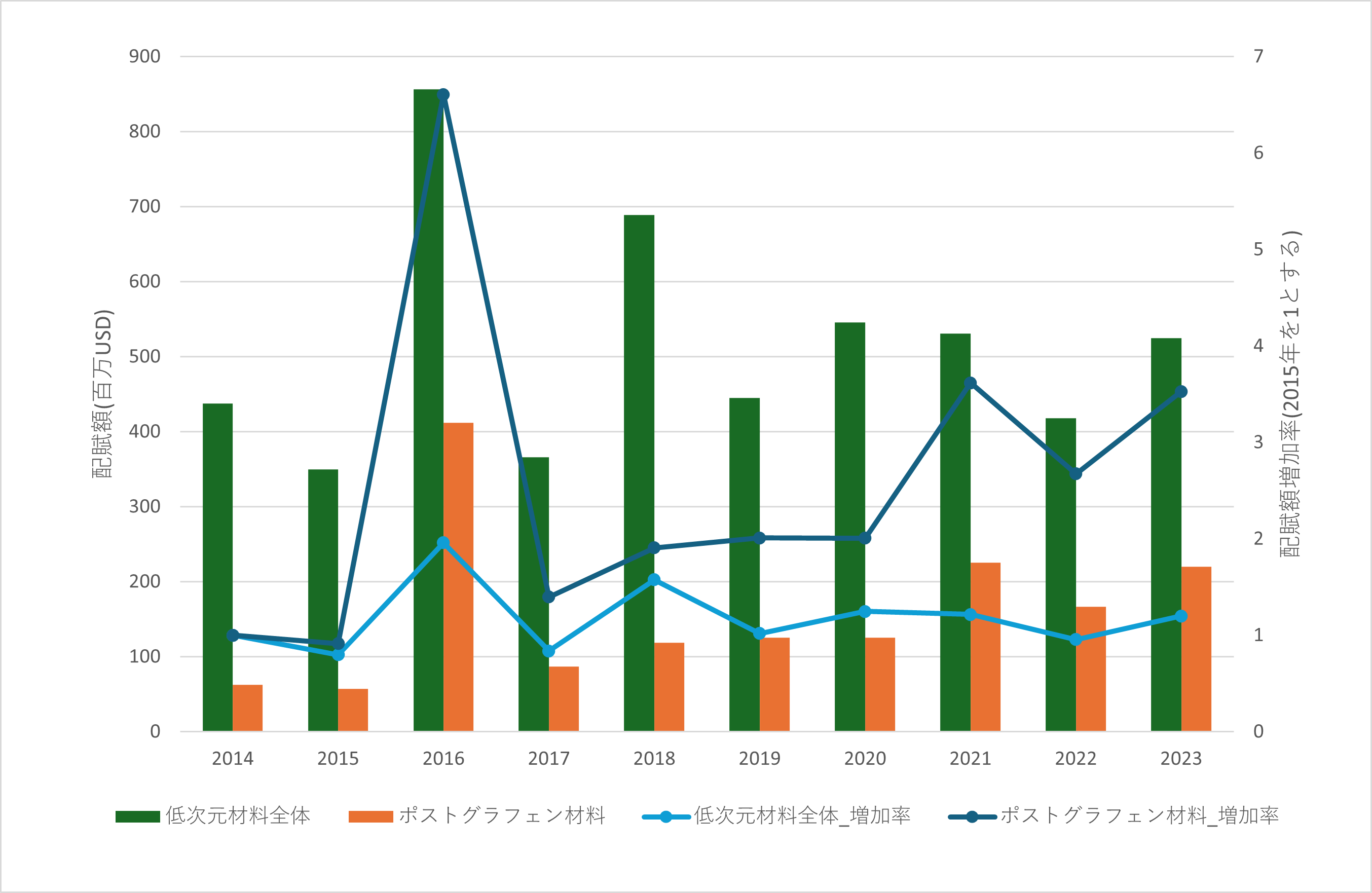

はじめに、低次元材料に関する特許をデータベースから抽出しました。図1は低次元材料に関する2015年以降の出願件数です。特許データは公開からデータベースへのデータ格納までにタイムラグがあるため、直近の2023年の集計値は参考値です。

低次元材料全体では、2018年まで大きく増加している一方、2019年以降はわずかながら減少傾向にあります。その一方、ポストグラフェン材料は、件数自体は低次元材料全体の1割程度であるものの、2014年以降、つねに増加傾向にあります。2015年の出願数を1とした場合、特許数全体では、1.8倍から2.4倍の間で大きな増減は見られない一方、ポストグラフェン材料に限定した場合は約8.5倍に増加しています。このことから、低次元材料の現在の技術は、全体においては産業レベルで技術的に成熟レベルにあり、ポストグラフェン材料については実用化にむけた開発が進みだしていることがうかがえます。

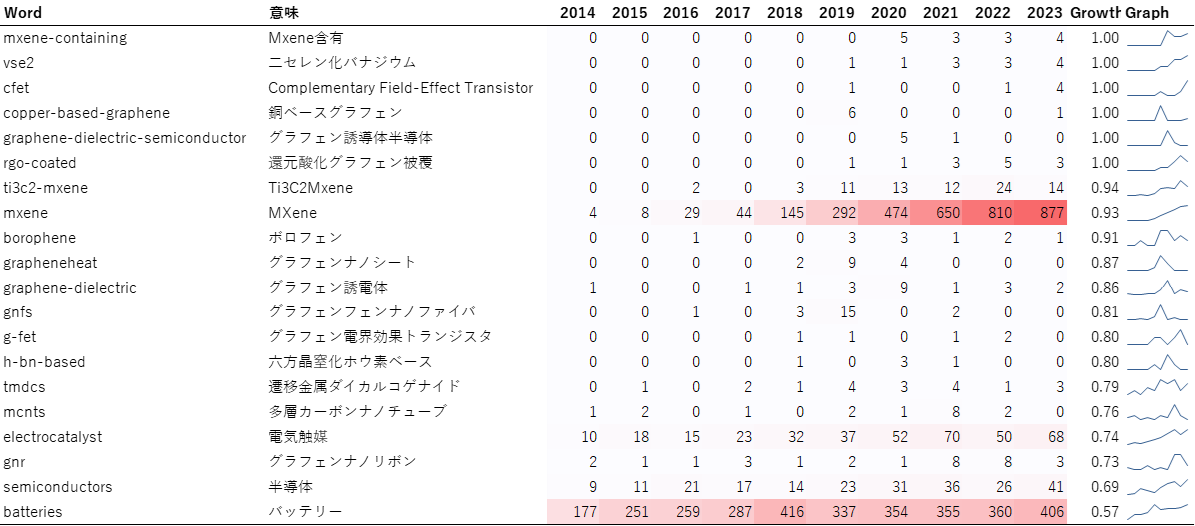

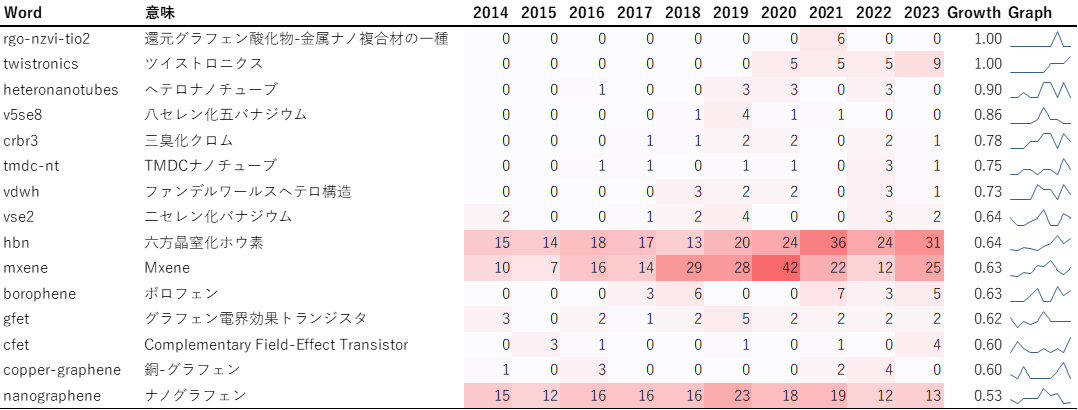

次に、低次元材料領域の文献内文章にふくまれる特徴的なキーワードの年次推移を抽出することで、近年注目されている技術要素を特定する「未来推定」分析を行いました。この分析では、キーワードの変遷をたどることで、これから脚光をあびると推測される要素技術の流れを可視化することが可能です。

図2は低次元材料領域全体のキーワード分析結果です。成長率(growth)は2014年以降の文献中での単語の出現回数と、2019年以降の文献中での出現回数の比です。1に近いほど直近に多く出現しており、近年注目されているキーワードであると見なせます。

「MXene」およびその関連ワード(ti3c2-mxene、mxene-containing等)が顕著に増加しています。MXeneとは、2011年にドレクセル大学のユーリ・ゴゴツィ氏が開発した二次元材料の一種であり、高導電性、親水性、表面修飾性を特徴としています。

他には、半導体的な性質を示すグラフェン誘電体やナノファイバやナノリボンなどのナノ構造体が注目されています。また、六方晶窒化ホウ素(h-BN)や遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)系の二次元材料関連のワードも増加傾向にあります。

分野を表す用語としてはCFET、semiconductorのような半導体、electrocatalyst等の電解触媒、加えて、バッテリー関連のワードが出現しました。出現数の年次推移を詳細にみていくと「batteries」は近年伸びがゆるやかになっている一方、半導体「semiconductor」や電解触媒「electrocatalyst」のワードは大きく伸びていることから、これらの技術では従来の用途とは異なる新たな分野への開拓が進みつつあることがわかります。たとえば、 数nmのプロセスノードでの、次世代半導体であるCFETの開発に低次元材料の活用が試されています。

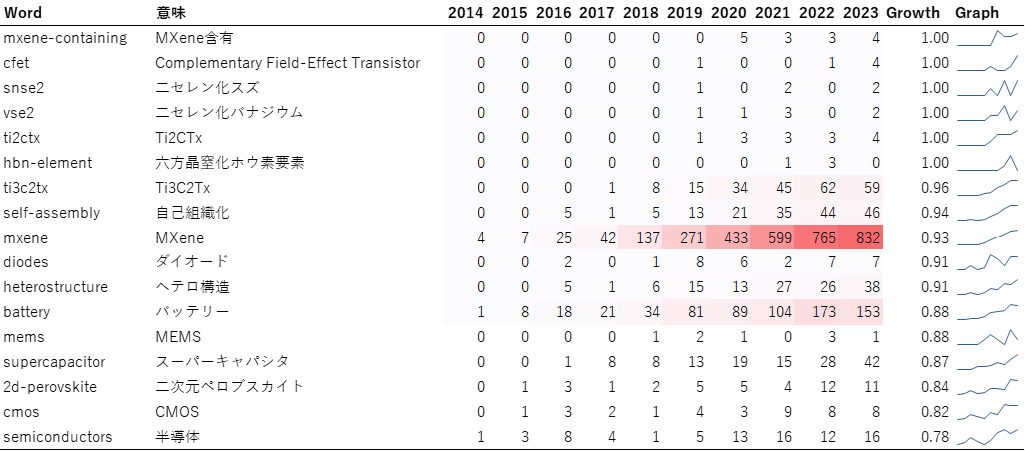

図3はポストグラフェン材料領域におけるキーワード分析結果です。

ポストグラフェン領域でも、MXeneが目立って増加しており、その注目度の高さがうかがえます。また、CFETやダイオードといったような半導体材料への活用や、h-BNやTMDC系、二次元ペロブスカイト等の関連のワードも低次元材料領域全体と同じく増加傾向ですが、こちらの領域ではMEMSやバッテリー、スーパーキャパシタといったマイクロエレクトロニクスやエネルギー関連のワードも大きく増加いています。

グラフェン等はエネルギー分野ではすでにひろく活用されている一方、次世代の材料としてMXeneやTMDCなどの低次元材料が注目されていることがうかがえます。

最後に注目の特許事例を2つほど紹介します。

- Methods for fabrication of graphene field-effect transistors with a liquid top-gate and associated componentry

- 公報番号:WO2024130332A1

- 出願年:2023年

- 出願人:Archer Materials Ltd

- 特許概要:シリコン基板上にグラフェンを転写し、加工する際の剥離、損傷および欠陥を防止可能なグラフェン電界効果トランジスタ(gFET)の製造時の歩留まりを改善する手法。

- Mxene based sensor devices

- 公報番号:US20240426683A1

- 出願年:2024年

- 出願人:Deakin University, Drexel University

- 特許概要:MXeneをコーティングした導電性繊維および、それを活用した圧力センサやひずみセンサを備えた機能性繊維の製造技術

低次元材料に関する研究プロジェクト(グラント)の動向分析

次に、低次元材料に関する研究プロジェクト(グラント)をデータベースから抽出しました。図4は2014年以降に採択された低次元材料に関する研究資金配賦額の年次推移です。中国はグラントデータの開示が2021年以降非公開のため、除外しています。

低次元材料全体でみると、2016年の大きなピーク以降、大きな増加は見られません。2018年以降は2014年の1.0倍から1.5倍程度の研究資金が安定して投入されていることがうかがえます。

ポストグラフェン材料に限定すると、全体の配賦額は全体の半分にも満たないものの、2016年に大きなピークが出たのち、2017年以降は研究資金が年々増加し、2023年には2014年時点の3倍以上になっているといった特徴がみられます。2016年のピークはイギリスの二次元材料をふくむ先端材料全般の開発にむけた設備投資に関する巨額のプロジェクトによるものでした。

特許の傾向もあわせて考察すると、低次元材料領域においては現時点の技術は成熟しており、新規用途や材料の研究が継続し再度盛り上がる可能性が推察されます。グラフェン等の既存材料以外の次世代低次元材料については、アカデミアと産業領域の両方向において研究開発が加速し、今後さらに発展していくことがうかがえます。

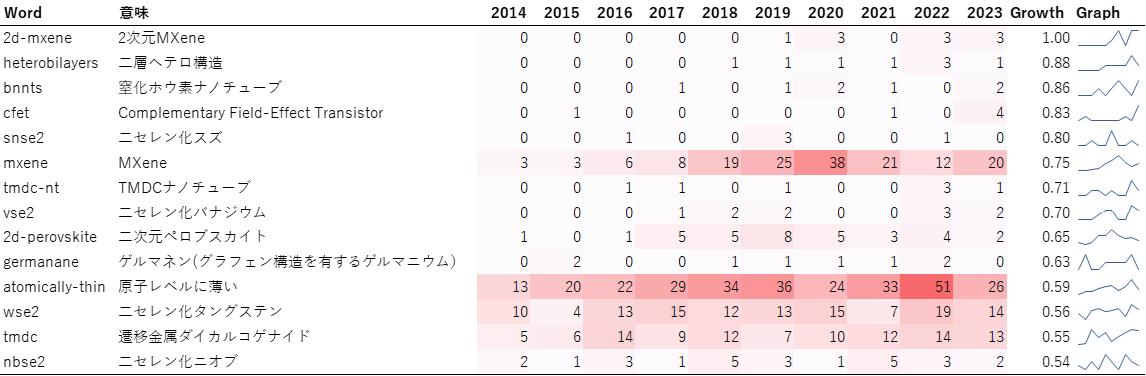

次に、グラントでのトレンドを見るためにキーワード分析を実施しました。図5は低次元材料領域全体のキーワード分析結果です。

特許同様にMXene、TMDC関連の用語や半導体関連のキーワードが伸びていることに加え、「nanographene」や「tmdc-nt」、「heteronanotube」といったようなナノ構造化材料に着目したキーワードが増加しています。このことから、低次元材料の新規開発に加えて、構造制御に関する分野に注目が集まっているといえます。

とくに「twistronics」というキーワードは、低次元材料にもとづく新概念・学問領域をあらわすキーワードで、原子層を積層させてファンデルワールスヘテロ界面(vdwh)を形成する際に、原子層の結晶方向をひねることで電子状態や物性(磁性、超電導等)を制御する技術を指します。

図6はポストグラフェン材料領域におけるキーワード分析結果です。

ポストグラフェン材料領域も、二次元材料全体の領域とおなじく、MXeneの増加量が大きいです。ほかにも、h-BNやTMDCナノチューブ等のあたらしい二次元材料ナノ構造体や、ゲルマネン(グラフェン構造を有するゲルマニウム)のような新規の二次元材料開発の研究も伸びています。これらのことから、グラントでは新規の二次元材料の開発や構造制御にむけた基礎研究が加速していると考えられます。

最後に注目のグラント事例を2つほど紹介します。

- Real-time biomarker detection systems for rapid medical decision-making in cancer and cardiac diseases(がんおよび心臓病における迅速な医療判断のためのリアルタイムバイオマーカー検出システム)

- 機関・企業:INSTITUT GUSTAVE ROUSSY

- 採択年:2023年

- 資金調達額:約900万米ドル

- 概要:二次元材料を活用した標識物質不要の電気化学センサの開発をふくむ、がんおよび、心臓病向けのリアルタイムバイオマーカーモニタリングシステムの開発

- 2D Heterostructure Non-volatile Spin Memory Technology(2Dヘテロ構造不揮発性スピンメモリ技術)

- 機関・企業:UNIVERSITAET REGENSBURG

- 採択年:2023年

- 資金調達額:約350万米ドル

- 概要:次世代のデータストレージとスピンコンピューティングアーキテクチャへの応用が期待される、二次元トポロジカルスピン軌道材料と二次元磁性体からなるスピントロニクスメモリ技術

- 低次元材料に関する技術動向分析のまとめ

特許出願数の近年の停滞、およびグラントにおける投資額の増加から、低次元材料領域は、既存の技術は一定の成熟期に達している一方、新しい材料や技術の研究開発が進み、ふたたび盛り上がることが期待される領域であることがわかりました。

とくに、グランフェン等をのぞいたポストグラフェン領域は、特許出願数およびグラント投資額が大幅に増加しており、今後の成長が期待されます。キーワード分析では、グラフェンの半導体分野における応用や、ナノ構造制御、および、ポストグラフェン材料に関する用語が増加していました。

とくにMXeneと呼ばれる二次元材料の増加は著しく、今後注目が必要な材料といえます。MXeneについては、Samsung、Intelといった大企業が特許を保有しており、開発が進行しています。

日本の企業では、ドレクセル大学からライセンスを取得している村田製作所がリードしています。ほかにも、日本科学技研といったスタートアップ企業による、Mxeneベースのフォトダイオードなどの研究開発もみられます。

MXeneをはじめとする新規低次元材料の台頭により、エネルギー貯蔵、センサ、エレクトロニクスなど多様な分野での革新的応用が期待されます。材料メーカーやデバイス企業にとって、早期参入による競争優位性の確保が重要であり、今後の動向を注視すべき市場といえるでしょう。

著者:アスタミューゼ株式会社 田澤 俊介 博士(工学)

さらなる分析は……

アスタミューゼでは「低次元材料」に関する技術に限らず、様々な先端技術/先進領域における分析を日々おこない、さまざまな企業や投資家にご提供しております。

本レポートでは分析結果の一部を公表しました。分析にもちいるデータソースとしては、最新の政府動向から先端的な研究動向を掴むための各国の研究開発グラントデータをはじめ、最新のビジネスモデルを把握するためのスタートアップ/ベンチャーデータ、そういった最新トレンドを裏付けるための特許/論文データなどがあります。

それら分析結果にもとづき、さまざまな時間軸とプレイヤーの視点から俯瞰的・複合的に組合せて深掘った分析をすることで、R&D戦略、M&A戦略、事業戦略を構築するために必要な、精度の高い中長期の将来予測や、それが自社にもたらす機会と脅威をバックキャストで把握する事が可能です。

また、各領域/テーマ単位で、技術単位や課題/価値単位の分析だけではなく、企業レベルでのプレイヤー分析、さらに具体的かつ現場で活用しやすいアウトプットとしてイノベータとしてのキーパーソン/Key Opinion Leader(KOL)をグローバルで分析・探索することも可能です。ご興味、関心を持っていただいたかたは、お問い合わせ下さい。