ナノマテリアル技術の論文・研究・特許動向:10年後の未来と日本のとるべき道

著者:アスタミューゼ株式会社 岡 寿樹 博士(工学)

目次

ナノマテリアルとは? 定義と分類

国際標準化によるナノマテリアルの統一定義

「ナノ(nano)」とは、ギリシャ語の「小人」に由来します。国際単位系の接頭語「ナノ」は、10億分の1を意味し、1ナノメートル(1nm)は1メートルの10億分の1をあらわします。よく耳にする「ナノテクノロジー」はこの「ナノサイズ(ナノメートルスケール)での技術」といったようなざっくりとしたイメージで認識されることがおおいいですが、実は国際標準化機構と各国規制当局により厳密に定義されています。

ISO/TC 229(国際標準化機構技術委員会229)では、

外部寸法、内部構造、または表面構造がナノスケール(通常100nm未満の1次元以上)にあり、サイズ依存現象により新規応用を可能にする材料

として定義されています。さらに欧州委員会における2022年6月の改訂勧告により、

固体の天然、偶発的、または製造された材料であり、粒子の個数分布で50%以上が以下の条件の少なくとも1つを満たす:

(1)1つ以上の外部寸法が1~100nmの範囲にある

(2)棒状、繊維状、管状などの細長い形状をしており、2つの外寸が1nm未満で、もう1つの外寸が100nmより大きい

(3)粒子は板状の形状をしており、一方の外寸は1nm未満で、もう一方の外寸は100nmより大きい

と定義が更新されています。この新定義では体積比表面積が6 m²/cm³未満の材料はナノマテリアルとはみなされないことになります。

一方、米国FDAでは1~1000nmの範囲でサイズ依存性をしめす材料を対象とし、日本ではISO標準に準拠しつつ産業応用と商業化に重点を置いたアプローチが採用されています。

冒頭での「ナノマテリアルとは何か?」という問いに答えるとすれば、「3次元のうち少なくとも一つの次元が約1~100nmの物質およびその構造体」で「表面積の増加と量子サイズ効果を発現する材料」となります。

以下では、技術者向けの実用的な分類である「次元」による分類と「組成」による分類について紹介します。

次元別および組成別分類による材料特性の体系化

技術者向けの実用的分類としては、次元による体系が広く採用されています。

- 0次元(0D):量子ドット、フラーレン、金属ナノ粒子(全3次元が100nm未満)

- 1次元(1D):カーボンナノチューブ、ナノロッド、ナノワイヤ(2次元が100nm未満)

- 2次元(2D):グラフェン、MXene(マキシン)、ナノシート(厚さのみ100nm未満)

- 3次元(3D):ナノコンポジット、ナノ多孔質材料(階層構造、高比表面積)

ナノマテリアルはサイズによって材料の性質が特異的に変化します。たとえば、数nmサイズのナノマテリアルでは全原子の約半数が表面原子となり、表面原子比率が急激に増大します。これを利用することで、マイクロ・ナノバブル技術でのオゾン酸化効率の大幅な増強や、電気化学的ガス発生反応における触媒活性の増強が可能になります。

電子・光学特性においては、量子サイズ効果により、ナノマテリアルの発光波長の制御が可能であり、ディスプレイ、太陽電池、通信技術への応用が進んでいます。また、2~20nmの金ナノ粒子における融点降下現象の応用で低温焼結技術や印刷エレクトロニクスへの活用が示されています。

以上のように、ナノマテリアルの次元・サイズの制御により、従来材料では達成が困難な特性が発現し、触媒、センサー、エネルギー変換、量子情報技術などの分野で革新的な応用が展開されています。

次に組成別の分類です。人工的に製造されるナノマテリアルは、その組成物の違いによって、主に以下のようなカテゴリーに分類されます。

- 炭素系ナノマテリアル

フラーレン(C60、C70など)、カーボンナノチューブ(単層・多層)、グラフェン、カーボンドット、ナノダイヤモンドなど - 無機ナノマテリアル

純金属ナノ粒子(Al、Cd、Co、Cu、Au、Fe、Pb、Ag、Znなど)、金属酸化物ナノ粒子(SiO2、TiO2、ZnO、Al2O3など)、半導体ナノマテリアルなど - 有機・ハイブリッドナノマテリアル

リポソーム、デンドリマー、金属有機構造体(MOFs)など - ナノコンポジット(複合材料)

ナノセラミックマトリックス複合材料(NCMCs)、金属マトリックス複合材料(MMCs)、ポリマーマトリックス複合材料(PMCs)など

組成による機能分類では、炭素系材料がとくに注目されています。グラフェンやカーボンナノチューブが代表的です。無機ナノマテリアルでは、金ナノ粒子のプラズモン共鳴効果や酸化チタンの光触媒活性が利用されています。有機・ハイブリッドナノマテリアルでは、生体適合性リポソームや薬物担持デンドリマーが医療応用で重要な役割を果たしており、金属有機構造体(MOF、2025年ノーベル化学賞受賞)の選択的ガス吸着やコアシェル粒子の多機能性が新たな産業応用を創出しています。複合材料系では、炭素繊維強化プラスチックやEMC(エポキシナノコンポジット)などが自動車産業やエレクトロニクス産業などで実用化されています。

以上のように、ナノマテリアルはその組成によっても、素材・化学・医療応用など、その分野に適合した特性が利用され、様々な分野で革新的な応用が展開されています。

ナノマテリアル分野は、AI統合、持続可能性要求、生物システムとの融合などにより変革的な10年をむかえています。日本においては、カーボンナノチューブ、セルロースナノファイバーといった強みのある分野を活かしつつ、量子材料やAI統合材料探索といった新領域への応用展開が重要と考えられます。

今後10年でナノマテリアル技術はどのように変わっていくのか? 本レポートでは、「ナノマテリアル」について、アスタミューゼ独自のデータベースを活用し、論文、グラント、特許の推移から見えるナノマテリアルの今後の技術動向について、未来推定分析を行い、その結果をご紹介します。

未来推定分析について

アスタミューゼでは、特許、グラント、論文などの文献に含まれる特徴的なキーワードの年次推移を抽出することで、近年発展している技術要素を特定する「未来推定」という分析をおこなっています。特徴的なキーワードの変遷をたどることで、これから脚光を浴びると推測される要素技術を可視化し、黎明・萌芽・成長・実装といった技術ステータスの分析が可能となります。

ナノマテリアル技術の論文・研究・特許動向

ナノマテリアル技術に関する論文の動向

はじめに、ナノマテリアル関連の発表論文の動向を見ていきます。アスタミューゼの保有するデータベースより、論文のタイトルまたは要約に「nanomaterial」と「nano material」をふくむ、2015年以降に発表された母集団(144,537件)を抽出しました。論文は、大学や企業の研究所等が一定の成果を発表したものであり、短中期的な社会実装が期待できる技術といえます。さらに、黎明・萌芽的な研究であれば、新たなグラント獲得のシーズにもなるため、今後の発展が期待できる技術ともいえます。

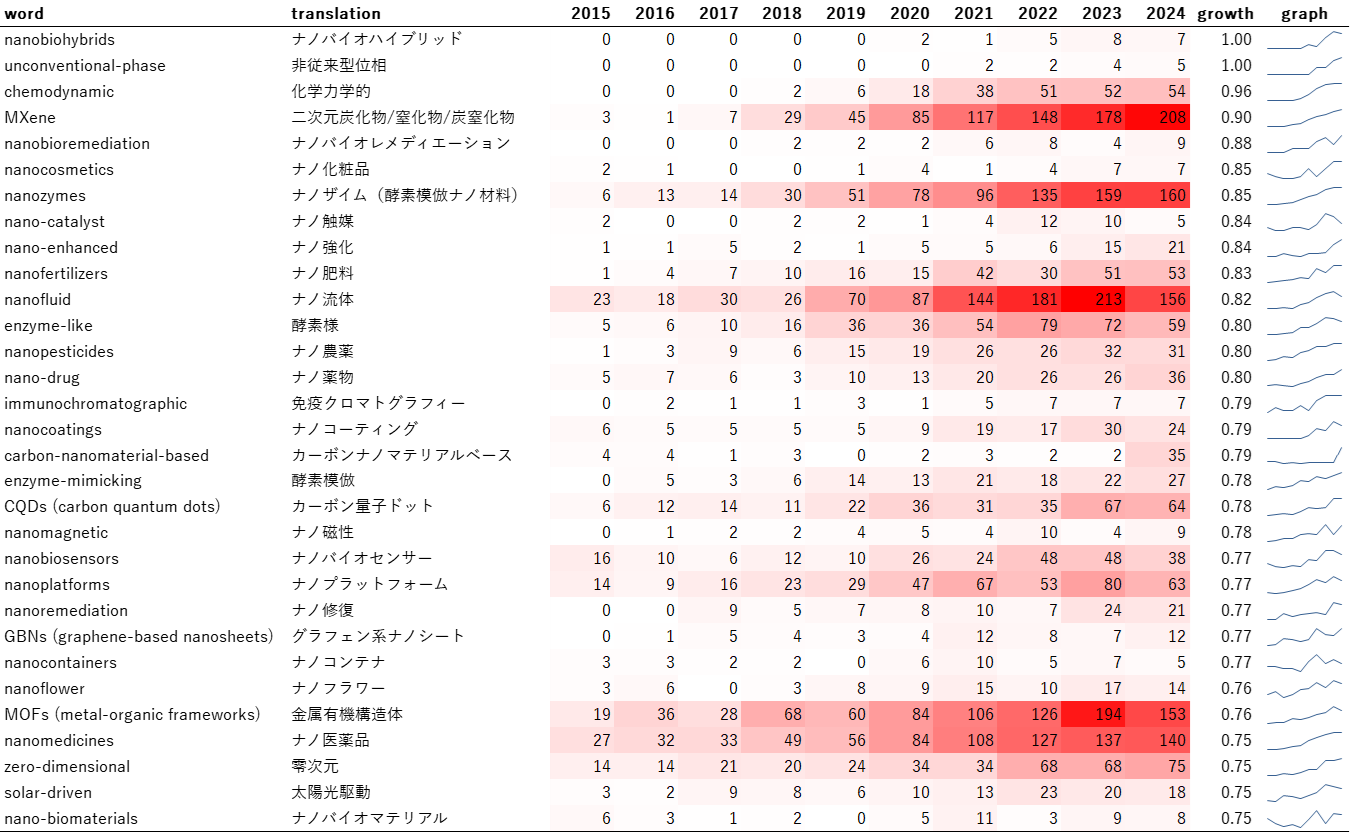

図1は、2015年から2024年までのナノマテリアルに関連する論文のタイトルまたは要約において頻出する、キーワードの年次推移を成長度(growth)でしめしています。成長度は、全期間 (2015年〜2024年) における直近5年に出現したキーワードの比率を表します。成長度が1であるキーワードは、ここ5年以内に出現したキーワードであり、黎明・萌芽的な研究である可能性が高いと考えられます。図1では成長度が0.75以上の31個のキーワードを対象としました。

「nanobiohybrids(ナノバイオハイブリッド)」と「unconventional-phase(非従来型位相)」のキーワードが成長率1になっています。

ナノバイオハイブリッドは、機能性ナノ材料と生体システムを統合した新しい研究分野の包括的な概念であり、金ナノ粒子−抗体、量子ドット−DNA、磁性ナノ粒子−細胞などがその代表例になります。ナノ材料の光学・磁気特性と生体分子の機能を併せ持ち、がん細胞の標的治療、バイオマーカー検出、医療イメージング、ナノバイオセンサーなどに応用され、診断・治療技術の革新的発展に寄与しています。一方、非従来型位相材料は、熱力学的に安定なバルク結晶とは異なる非従来型位相を持つ材料です。これらは通常相材料とは異なる光学・電子・触媒特性を示し、エネルギー変換、電池材料、触媒反応に応用され、相工学で材料特性を制御する新しい研究分野として注目されています。

「MXene(マキシン:2次元ナノ材料の総称)」、「nanozymes(酵素模倣ナノ材料)」、「nanofluid(ナノ流体)」といったキーワードは、0.8以上の高い成長度をしめし、高頻度で出現しています。

MXene(マキシン)は、遷移金属炭化物、窒化物、カルボナイトライドからなる2次元材料です。高い導電性と親水性を示すため、エネルギー貯蔵、バイオメディカル応用、センサー、電磁波シールド、触媒などの研究分野で応用されています。

酵素模倣ナノ材料は、その名の通り、固有の酵素様特性を持つナノ材料であり、2天然酵素より高安定・低コストで大量生産が可能であり、バイオセンシング、がん診断・治療、抗菌応用に用いられる生体触媒の新分野を創出した革新的材料です。

ナノ流体は、基底流体に固体ナノ粒子を分散させた懸濁液で、自動車ラジエーター、熱交換器、電子機器冷却システムに応用され、ブラウン運動による熱伝導メカニズムで従来冷却流体の性能を大幅に向上させる先端熱工学分野の重要技術です。

成長度0.75近辺にも、「MOFs(金属有機構造体)」や「nanomedicines(ナノ医薬品)」といった高頻度で出現するキーワードがあります。

MOFs(金属有機構造体)は、金属イオンまたは金属クラスターを有機配位子で連結した結晶性多孔質材料で、2025年のノーベル化学賞の対象となった材料科学の中核として既に確立したナノマテリアル技術といえます。ガス貯蔵・分離、触媒、薬物送達システムへの応用が期待され、CO₂回収や水素貯蔵技術の実用化研究が活発に行われています。

ナノ医薬品は、ナノスケールの材料を医療応用に活用した治療・診断システムで、薬物の標的送達、生体適合性の向上、副反応軽減の実現を目指しています。がん治療における腫瘍選択的薬物送達、MRI造影剤、遺伝子治療ベクター、再生医療用の足場材料として臨床応用が進展しています。リポソーム、ポリマーナノ粒子、金ナノ粒子、デンドリマー等がその代表例です。

これらのキーワードは、2015年以降の全期間において高頻度で出現しているため、成長期にあるナノマテリアルの研究分野であるといえます。

ナノマテリアル技術に関するグラントおよび研究プロジェクトの動向

つづいて、ナノマテリアル分野のグラントおよび研究プロジェクトの動向を見ていきます。アスタミューゼの保有するデータベースより、グラントの概要に「nanomaterial」と「nano material」をふくむ、2015年以降に採択された母集団(20,378件)を抽出しました。グラントのデータは、まだ論文では発表されていない課題や、技術課題にむけたあたらしいアプローチ手法・研究事例が記された近未来的研究の情報とみなすことができます。

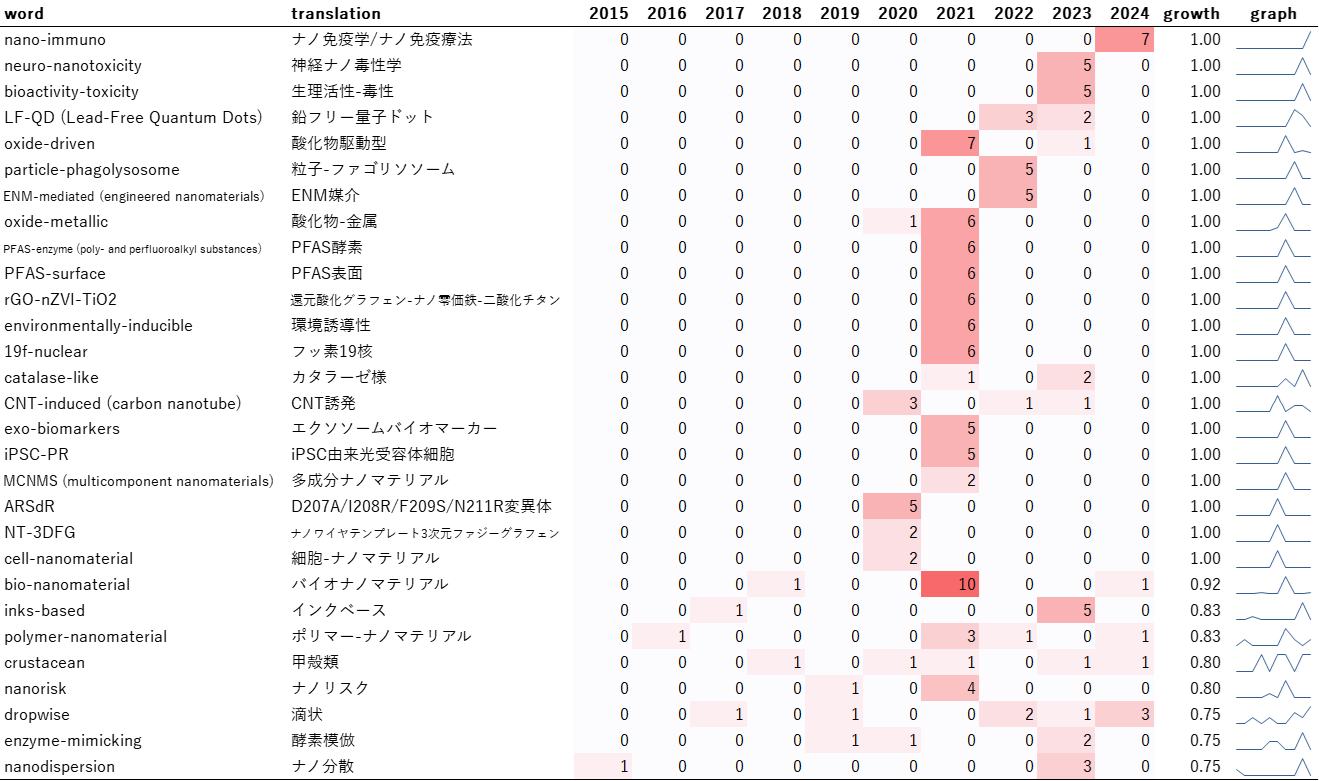

2015年から2024年までのナノマテリアルに関連するグラントの概要において出現するキーワードの年次推移が図2です。成長度0.75以上の29個のキーワードを対象としました。

グラントでは上位21件のキーワードが成長度1であり、幅広い分野のグラント・研究プロジェクトが採択されていることがわかります。

「nano-immuno(ナノ免疫)」や「neuro-nanotoxicity(神経ナノ毒性)」、「bioactivity-toxicity(生理活性-毒性)」はナノ毒性に関するキーワードであり、「LF-QD(無鉛量子ドット)」や「MCNMS(多成分ナノマテリアル)」は多機能性ナノマテリアル科学に関するキーワード、さらには再生医学・幹細胞研究に関連した「iPSC-PR(iPSC由来光受容体細胞)」、酵素工学・分子生物学に関連した「PFAS-enzyme(PFAS酵素)」といったキーワードなどがふくまれています。

ナノ免疫学は、ナノスケール材料をもちいて免疫系を制御する学際分野です。リポソーム、PLGA粒子、樹状細胞標的ナノ粒子等がその代表例であり、免疫応答の増強・抑制、抗原提示の最適化を実現します。一方、神経ナノ毒性は、ナノ材料が中枢・末梢神経系に及ぼす毒性影響を研究する分野です。カーボンナノチューブ、TiO2ナノ粒子、量子ドット等が対象で、血液脳関門透過、神経炎症、神経変性機序の解明を目的としています。生理活性と毒性に関する研究は、ナノ材料の治療効果と毒性との関係を解析するナノ毒性研究の一分野に位置付けられます。金ナノ粒子、カーボンナノチューブ、量子ドット等が対象で、がん治療におけるナノキャリア設計、薬物送達システムの安全性向上、環境ナノ材料のリスク評価への応用が進展しています。

無鉛量子ドットは、鉛を含まない半導体ナノクリスタル(数nm〜数十nm)で、粒径制御による量子サイズ効果で発光色を制御することが可能です。InP、Cu-In-S系、カーボンドットなどがその代表例となります。QLEDディスプレイ、白色LED照明、太陽電池の光電変換層、生体イメージング造影剤として実用化が進展しており、持続可能な次世代フォトニクス材料として注目されています。

一方、多成分ナノマテリアルは、その名の通り、複数の化学成分から構成される複合ナノ材料を指します。代表例として、カドミウム、亜鉛、銅、インジウムなどの重金属を異なる質量比で組み合わせたコア・シェル型量子ドットが挙げられ、これらの材料は多機能性を実現する一方で安全性評価が課題となります。先述のナノ毒性学や無鉛量子ドットも、この多成分ナノマテリアルの安全性評価手法の体系化により生まれた技術革新といえます。

IPSC由来光受容体細胞は、人工多能性幹細胞から分化誘導した網膜光受容体細胞による再生医療技術であり、特に網膜再生分野ではナノマテリアル技術が精力的に研究されています。具体例としては、薬物送達用ナノ粒子、網膜保護のナノセリアなどが挙げられます。

PFAS(Per-and poly-fluoroalkyl substances)酵素は、難分解性PFAS化合物の生物学的分解を目指す研究分野です。現在は微生物由来酵素や工学的改変微生物による分解メカニズムの解明が中心で、環境浄化を目的とした基礎研究段階にあります。

成長度が1未満のキーワードは比較的全期間に分布しており、その多くが成長前夜にあることが推測できます。

ナノマテリアル技術に関する特許の動向

最後に、ナノマテリアル関連技術に関する特許の動向です。アスタミューゼの保有するデータベースより、特許のタイトルと要約に「nanomaterial」と「nano material」をふくむ、2015年以降に公表された公開特許公報の母集団(35,139件)を抽出しました。特許は、すでに実装期に入り、短期的な社会実装が期待できる技術といえます。

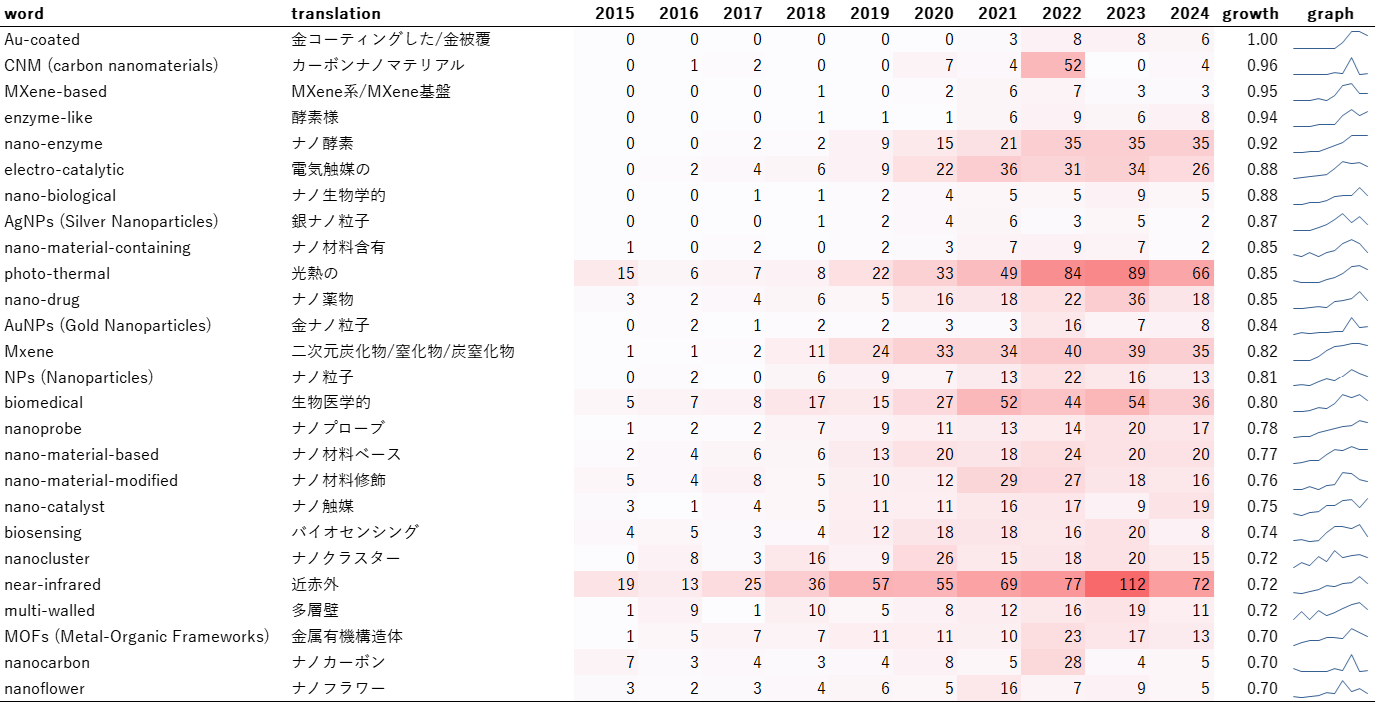

図3は、2015年から2024年までのナノマテリアルに関連する特許のタイトルまたは要約において頻出する、キーワードの年次推移です。成長度が0.7以上の26個のキーワードを対象としました。

成長度が1のキーワードは「Au-coated(金コーティング)」だけです。金コーティング自体はプラズモン関連で古くから研究されている歴史の長い技術です。フラーレンやカーボンナノチューブ、グラフェンのような「CNM(カーボンナノマテリアル)」や「MXene」、「photo-thermal(光熱変換の)」や「biosensing(バイオセンシング)」、「electro-catalytic(電気触媒)」や「nano-catalysis(ナノ触媒)」などといったキーワードの技術と関連してその技術が再燃し、上位にあらわれたものと推測されます。金の優れた化学安定性、生体適合性、プラズモニック特性を活用し、SERS基板、バイオセンサー、抗菌材料、光熱療法、触媒への応用研究が活発に行われています。

成長度0.96のカーボンナノマテリアルは、炭素原子のsp2やsp3混成軌道結合により構築された1~100nmサイズの材料群です。カーボンナノチューブ、グラフェン、フラーレン、カーボンドット、グラフェン量子ドットがその代表例です。優れた電気伝導性、機械的強度、熱伝導性を発現するため、スーパーキャパシタ電極、リチウムイオン電池電極、複合材料強化剤、センサー、触媒、薬物送達システムへの応用が進められています。

「photo-thermal(光熱変換の)」や「near-infrared(近赤外)」は、光熱治療や光免疫療法、蛍光イメージングなどの医療応用に関連するキーワードであり、成長度0.85、0.72といずれも高い値をしめしています。光熱変換機能をもつナノマテリアルとは、その名の通り、光エネルギーを効率的に熱エネルギーに変換するナノマテリアルです。代表例には金ナノロッド、カーボンナノチューブ、グラフェン、ポリドーパミンナノ粒子などがあります。プラズモン共鳴による光吸収で局所的に発熱させ、がん治療の光熱療法(PTT)、光熱イメージング、太陽熱変換、光駆動アクチュエータへの応用が進められています。特にCOVID-19パンデミック以降の医療・診断技術への緊急需要がナノマテリアル医療応用の技術革新を加速させたと推測できます。

また、2論文の年次推移においても頻出したキーワード「MXene(マキシン)」や「MOFs(金属有機構造体)」が上位に位置していることから、これらのナノマテリアルは成長期と実装期にある技術が混在していることが推測されます。実際、MOFs(金属有機構造体)は2025年のノーベル化学賞の対象となっています。また、医療・バイオに関連するキーワードが多いなか、「nanocluster(ナノクラスター)」や「nanoflower(ナノフラワー)」といったナノ加工技術が高い成長度を示しているのも注目に値します。

以上、論文、グラント、特許の年次推移から、ナノマテリアル研究の技術動向を分析しました。論文の年次推移分析から、「ナノバイオハイブリッド」や「非従来型位相材料」が萌芽・成長前夜にある今後の成長が見込まれる研究分野と推測されます。一方、「MXene(マキシン)」や「nanozymes(酵素模倣ナノ材料)」はすでに成長領域にあり、現在のナノマテリアル研究の大きな潮流といえそうです。「MOFs(金属有機構造体)」は、成長期から実装期にそのフェーズが変わりつつあるようです。これは特許の年次推移分析からも推測できます。2025年のノーベル化学賞受賞によりさらにその開発が進むことが予想されます。また、グラントの年次推移分析から、多くの多成分ナノマテリアル研究が萌芽的研究であることが推測されますが、それらはナノ毒性・再生医学・幹細胞研究といった医療応用と多機能性ナノマテリアル材料に二分化されていることがわかります。一方、特許の年次推移分析からは、多くのナノ粒子が実装期に入っていると推測され、特に光熱医療応用がその中核にあることがわかります。

ナノマテリアル技術の今後10年と日本の立ち位置

本分析では、論文、グラント、特許のデータベースをもちいて、ナノマテリアルの技術動向の分析をおこないました。論文、グラント、特許のキーワードをさらに詳細に解析し、今後10年のナノマテリアル技術の未来展望を見ていきます。またナノマテリアル技術における日本の立ち位置についても考察します。

材料からバイオ、機能から生体適合、単一から複合構造へ

特許の統合データ分析結果から、2025年現在は中国が圧倒的優位な状況にあることがわかります。また、論文動向のデータ分析結果から、2030年には、ナノ触媒、ナノ複合体、両親媒性材料、高アスペクト比材料が研究の中心となり、複合材料が最大規模の成長領域として確立されることが推測されます。ナノマテリアルは「構造から機能へ」の根本的転換期にあり、ポリマー系材料と生体医療応用が2030年代の主要技術となると推測されます。グラントの統合的データ分析から予想される未来(2035年)では、生体ナノマテリアル、ナノ免疫技術、埋め込み型ナノマテリアルへの研究資金集中が見込まれます。複合材料の機能統合化、生体模倣システムの実用化、持続可能循環型材料の社会実装が主要フェーズとなり、従来の「小さくする技術」から「賢くする技術」への完全なパラダイムシフトが起こると推測されます。

全体として、「材料科学からバイオメディカル応用」へのシフト、「機能性向上から生体適合性重視」への転換、「単一材料から複合・階層構造」への発展という三大トレンドが確認されます。市場規模は現在の実用化基盤から2030年代には医療・環境分野で飛躍的成長が期待されます。

今後10年の注目技術

最後に、萌芽研究の比率が高い技術に注目し、ナノマテリアル技術の今後10年を未来推定します。

- ハイブリッド複合材料システム

複合材料を核とした多機能統合が最重要技術になると予測されます。現在の特許では構造材料が中心ですが、論文・グラントデータからはポリマー基複合材料と機能設計型ナノ材料の融合により感知・判断・対応機能が統合される可能性が示唆されています。商業化の動きとしては、ドイツ・Nero Materials社が水素燃料電池向けに多孔質カーボン材料の実用化を進めており、複合材料の多機能化という研究トレンドが実用段階に移行しつつあるという先駆的事例と位置づけられます。同社の取り組みをきっかけに、2030年には本格市場形成が進むと見込まれます。 - 生体統合医療ナノシステム

生体医療と生体適合材料のデータ統合から、体内常駐型診断・治療システムへの展開が予想されます。例えば、MXenesの優れた電子伝導性とナノ酵素の選択的触媒機能を組み合わせることで、がん細胞選択攻撃・血糖値連続監視・神経信号増幅のいずれかを複合的に実現する超知的医療デバイスが開発される可能性もあり、2035年頃の臨床応用開始が期待されます。 - 循環再生ナノマテリアル

ナノセルロースと太陽電池材料のデータから、完全循環型材料の発展が予測されます。製造→使用→分解→再生の閉ループ構築により、海洋プラスチック問題解決と高機能化の同時達成を目指した研究が推進されると考えられます。中国・Yongshou New Materials社のような専門企業の台頭データから、2035年以降に本格的市場形成が開始される可能性が示唆されます。

ナノマテリアル技術における今後10年の日本の立ち位置

統合データ分析結果から見える日本の現在は、年間特許出願件数が中国の1/300という量的に深刻な劣勢の一方、限定的な戦略的可能性も確認できます。産業技術総合研究所と株式会社ダイセルの共同による修飾カーボンナノマテリアル薬物送達システムは、生体適合材料(2030年市場規模450億ドル予測)という2030年代の重要技術領域への参入をしめしており、産学連携による実用化に向けた基礎研究が推進されている証左といえます。

しかし、絶対的な研究開発投資規模の不足は否定できず、全方位展開は資源的に不可能です。グラント総額では世界6位(4.50億ドル)を維持するも、この研究投資が特許化・事業化に結実していません。特に2030-2035年の主流技術となるMXenesやNanozymesにおいて、日本の特許活動はほぼ皆無です。論文では年間180~240件(5年平均213件/年)を維持し、北海道大学、産総研、東北大学などが研究成果を出してはいますが、特許化・商業化への変換率がきわめて低いのが現状です。最も深刻なのは、日本のナノマテリアルスタートアップが3社(調達額不明)という事実であり、米国(66社、6.18億ドル調達)、イスラエル(9社、2.28億ドル)、中国(24社、1.04億ドル)との差は絶望的であるともいえます。このままでは日本は次世代ナノマテリアル産業において技術消費者に転落する可能性が高いと考えられます。産学連携の抜本的改革と、大学発スタートアップへのリスクマネー供給拡大が喫緊の課題と言えるでしょう。

今後10年にむけた現実的戦略として、医療用生体適合材料、半導体製造関連材料、ディスプレイ材料の3分野への選択的集中投資が考えられます。ただし、半導体・ディスプレイ分野では韓国・中国企業が大規模な産業化を進めており、日本は材料開発レベルにとどまっています。一方、医療用生体適合材料は、2025年ノーベル化学賞を受賞した金属有機構造体(MOF)に代表される多孔質材料と密接に関連し、日本が一定の技術蓄積を持っています。日本の製造業の伝統的な強みとする「最終工程の高付加価値化」と「極限品質保証」を活かしたニッチ戦略により、限定的ながらも技術的地位の確保が期待されます。年間200件の論文発表を維持し、世界6位のグラント投資、FUJIFILMやSONY、産総研などの大企業による継続的な研究開発からもわかるように日本の研究基盤はけっして枯渇していません。産学連携の抜本的強化を実行し、この研究資産を特許化・事業化に結実させる仕組みを構築できれば、日本は「技術消費者」ではなく「選択的技術リーダー」として再生できるでしょう。

著者:アスタミューゼ株式会社 岡 寿樹 博士(工学)

さらなる分析は……

アスタミューゼでは「ナノマテリアル」に関する技術に限らず、様々な先端技術/先進領域における分析を日々おこない、さまざまな企業や投資家にご提供しております。

本レポートでは分析結果の一部を公表しました。分析にもちいるデータソースとしては、最新の政府動向から先端的な研究動向を掴むための各国の研究開発グラントデータをはじめ、最新のビジネスモデルを把握するためのスタートアップ/ベンチャーデータ、そういった最新トレンドを裏付けるための特許/論文データなどがあります。

それら分析結果にもとづき、さまざまな時間軸とプレイヤーの視点から俯瞰的・複合的に組合せて深掘った分析をすることで、R&D戦略、M&A戦略、事業戦略を構築するために必要な、精度の高い中長期の将来予測や、それが自社にもたらす機会と脅威をバックキャストで把握する事が可能です。

また、各領域/テーマ単位で、技術単位や課題/価値単位の分析だけではなく、企業レベルでのプレイヤー分析、さらに具体的かつ現場で活用しやすいアウトプットとしてイノベータとしてのキーパーソン/Key Opinion Leader(KOL)をグローバルで分析・探索することも可能です。ご興味、関心を持っていただいたかたは、お問い合わせ下さい。