パナソニックホールディングス MI本部講演「産業メタバースと工場シンギュラリティ~次世代デジタルものづくり革命~」

10月25日、パナソニックホールディングス MI本部にて、イノベーション創出事業本部&データ・アルゴリズム開発本部 Executive Chief Scientist川口伸明が「ものづくりの未来」についての講演を行いました。ベストセラー書籍『2060未来創造の白地図』と、その続編である『2080年への未来地図』の著者である川口が行なった講演の概要と、講演によりパナソニックホールディングス MI本部でどのような変化が生じたのか、後日行なったインタビュー内容とあわせてご紹介します。

1.講演内容

2.パナソニックホールディングス MI本部講演インタビュー

1.講演内容

演題:産業メタバースと工場シンギュラリティ ~次世代デジタルものづくり革命~

講演の流れ:講演90分+質疑応答30分、スライド120枚超(参考情報含む)

講演に関する図書:2080年への未来地図(著作:川口 伸明)

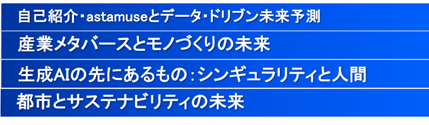

「ものづくりと工場の未来」を実現するための産業メタバースとAI(人工知能)を中心に、サーキュラーエコノミーやネイチャーポジティブ(生態系・生物多様性の向上)、ステークホルダーとしての市民や地域社会との連携などによる社会課題解決までを含む広範なコンテンツとなりました。(図1・図2)。

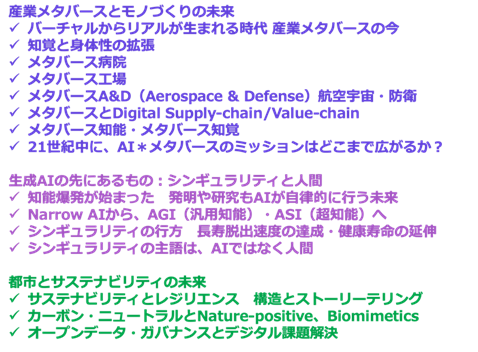

■産業メタバースとモノづくりの未来

ものづくりの世界では、自動車や機械分野でデジタルツイン(DT)活用が進んでいます。例えば、シーメンスはNVIDIAの産業メタバースプラットフォーム「Omniverse」を使い、製造ラインのシミュレーションをリアルタイムで行うことで実際の製造プロセスの最適化を進めています。BMWは世界中の31の自動車工場をフォトリアリスティックに再現したNVIDIA Omniverseプラットフォームを活用し、設計や生産プロセスの効率化を図り、人間の作業員から取得されたデータでデジタルヒューマンをトレーニングし、新しいワークフローのテストに投入して、作業員のエルゴノミクス(人間工学)や効率性を検討しています。

OpenAIが2024年10月にマルチエージェントフレームワーク「Swarm」を発表し、今後は単なるシミュレーションではなく、AIエージェントが自律的にいろんな作業をしてディレクティブなものづくりが始まる可能性も出てきました。工場全体を一つの空間知能していくというような未来が5年後くらいには実現すれば、ものづくりや工場のあり方は今後数年で急速に変貌するかもしれません。

メタバースA&D(Aerospace & Defense/航空宇宙・防衛)分野でも、米国・VeriTX Corp.が生体認証とブロックチェーン技術、積層造形を活用し、航空機のデジタルサプライチェーンプラットフォームを実現しています。こうしたメタバースとデジタルサプライチェーン、バリューチェーンとの組み合わせ、デジタルスレッドがこれから注目される分野といえるでしょう。物流や在庫を 3Dデジタルファイルに置き換える新たなトレンドも生まれ、今後のビジネスの形を大きく変えていくだろうと予測されます。

「産業メタバースとモノづくりの未来」の重要ポイント

「メタバースは終わった」というのは大間違い。軍事、医療、ものづくり、AIの様々な実装が進んでおり、メタバースへの誤解は、大きなビジネス上の機会損失を招く。

メタバースは、3DCGやXRなどの「仮想空間」にだけ注目するのでなく、「実空間」とシームレスに連携したプラットフォームとして捉えるべきである。産業応用の主戦場は、むしろ、「リアルワールドへの展開」にあるといっても過言ではない。

メタバースは、AIの超高速トレーニングの場として最適。膨大な学習条件やオブジェクト変更を大量のシミュレーションで超高速にこなすことが可能。

メタバースと生成AIの連携で「言葉で表現できるものは形になる」未来が到来する。さらに、空間知能(Ambient intelligence)が、脳活動をスキャンし、リアルタイムにデジタルツイン化し、「考えたことが形になる」未来へとつながる。

■生成AIの先にあるもの:シンギュラリティと人間

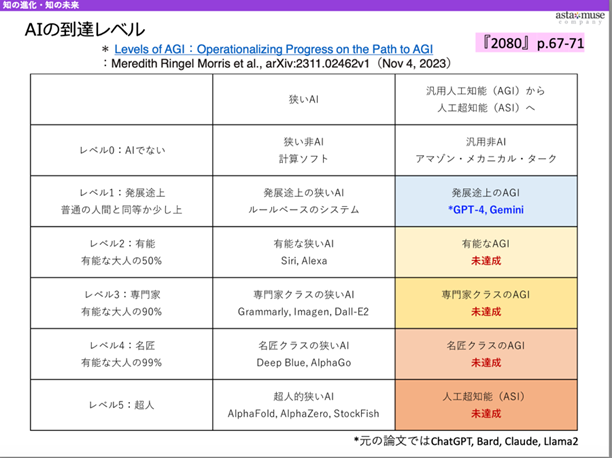

2022年以降さまざまなAIが出て、AIの進化はIntelligence Explosion(知能爆発)ともいうべき急速さで進んでいます。「思考の連鎖」(Chain of Thought)を生成するOpenAI o1は推論能力が向上して人間の専門家を上回る正答率を出すことに成功し、さらに複雑な推論能力を示すものへと進化して、ノルウェーのメンサIQテストで35問中25問を正解してIQ120を達成しました。AGI(汎用知能)・ASI(超知能) 時代の到来です。

日本では、Sakana AIが、自らアイデアを考え、プログラムを作成、実験して論文を書き、査読まで全自動で行う「AIサイエンティスト(AI主導型研究)」を発表しています。AIサイエンティスト、LLM(大規模言語モデル)については、人間の専門家のよりも斬新だがわずかに実現性に劣る、重複が多く多様性が少ないという指摘もありますが、すでにGoogle DeepMindがタンパク質の3D構造予測を行うAIツール「AlphaFold」で2024年のノーベル化学賞を取り、AIがデザインした医薬品が臨床試験まで進んでいる時代です。今やAIの到達レベルと自律レベルは非常に高く、OpenAI o1は専門家を超えるレベルにまで達しています。AGI(汎用人工知能)とASI(人工超知能)の時代に、人間がこれをどう管理・活用していくかが重要だと思います。

大事なのは、「シンギュラリティの主語はAIではなく人間である」ということ。AIが人間を超えていくのではなく、人間がAIを使って限界を超えていくということがシンギュラリティの本質だと考えます。

「生成AIの先にあるもの:シンギュラリティと人間」の重要ポイント

2024年ノーベル物理学賞、ノーベル化学賞はAI関連の研究が選ばれた。2024年数学オリンピックでAIが銀メダルをとった。人間の化学者と会話しながら実験をこなすAI実験補助ロボットも登場している。OpenAIのo1は、物理、化学、生物の専門知識において、博士号取得者の平均以上の知識や推論力を持っている。

2020年代後半にAGI(汎用人工知能) 、 2030年代中にはASI (人工超知能)が登場する可能性があり、それらがシンギュラリティの起点となるだろう。

シンギュラリティとは、「コンピュータ(AIを含む)が人間の知能を超える日」ではなく、「人間が生物学を超越する(DNAや脳、身体性などによる生物学的制約から解放される)日」を意味し、身体性や遺伝子、脳によって規定された能力的限界を、コンピュータやナノテクなど先端技術を使うことで乗り越えていくのが本質。 また、「特異点」「解放される日」というのも、一点ではなく、できることの難易度や浸透度に応じて、その実装や社会需要には、ある程度のスパンとグラデーションを見込むべき。

■都市とサステナビリティの未来

環境のサステナビリティを実現するため、カーボンニュートラルの次の目標として、生態系を守り生物多様性を豊かにするNature-positive(生態系・生物多様性の向上)という概念が掲げられています。その決め手になる技術概念の一つとして、「生物模倣(生物の構造や生体のメカニズムに倣った開発)」のバイオミメティクス(biomimetics)/バイオミミクリー(biomimicry)が挙げられます。

例えば、イタリア・Danieli & C社(冶金・高炉等)は、CO2と工場廃熱で増殖させた微細藻類を用いて食品・医薬・燃料等を生産するバイオマスプラントを研究しています。スイス連邦工科大ローザンヌ校は、光合成酵素RuBisCOを模倣し、室温でCO2を吸着する2次元ナノ構造体を開発、生物模倣的な脱炭素戦略を提案しています。MITも、太陽光と二酸化炭素で成長する植物のような新規合成材料の開発をめざし、必要な化学反応の詳細な反応モデルを構築しました。大阪公立大学でも再生可能エネルギーである太陽光を利用して二酸化炭素を削減しながら生分解性プラスチックを作る革新的な方法を実現しており、こうした人工光合成を用いたNature-positiveの流れに企業がどう乗っていくかが鍵になるでしょう。

「都市とサステナビリティの未来」の重要ポイント

脱炭素を進める枠組みとしてのTCFDに次いで、生物多様性を守るTNFD、欧州ではCSRDが定められ、脱炭素や生態系の保護保全は前提となりつつある。問題は何をどうするか。

工場や社会インフラを含む都市空間の建築多様性と生物多様性の双方に力点を置くアプローチが注目される。開発により環境が損なわれるのでなく、自然がより豊かになるという発想転換や、人間の情動に訴えるエモーショナルな物語の表象(story-telling)といった哲学が重要になる。

ステークホルダー資本主義/民主主義では、オープンデータ・ガバナンスが重要な鍵となり、企業・工場は、環境負荷や生態系保全、循環経済の実践を通して、地域とのコミュニケーションや社会課題解決での地域貢献を図る機会と捉えるべき。

2.パナソニックホールディングス MI本部講演インタビュー

インタビュイー:パナソニックホールディングス株式会社 MI本部

大野 啓 氏 生産技術研究所 研究企画部 部長(写真右)

藤村 将成 氏 生産技術研究所 研究企画部 チームリーダー(写真左)

—生産技術研究所について教えてください。

大野:前身は、1953年(昭和28年)に生産技術に関わる研究所として日本で初めて創設された中央研究所です。現在は、パナソニックホールディングス株式会社のMI本部に所属し、生産技術に関わる中長期(5~10年後)の研究開発を行い、パナソニックグループのモノづくり現場の強化と生産技術を強みとした新規事業の創出を担っています。

藤村:私たち研究員のミッションは、一歩先の社会を想像して研究開発を行い、未来の事業を作っていくことにあります。モノづくりのコモディティ化が進み、一方AIなどのソフトウェアの進化に大きな期待が高まる中、モノづくりのあるべき未来を考え、発信していくことも私たちの仕事です。

—講演を依頼していただいたきっかけは?

大野:自分たちが作りたい未来を構想するために、研究員は日々小さな未来の“兆し”を収集しています。学会や展示会に参加し論文を読んで、技術研究の最先端を追ってはいるのですが、どうしても自分の専門分野に留まりがち。AIは研究者としては知っておかなくてはならない分野ですし、専門分野という枠を超えてモノづくり全般の未来をインプットしたいと思い、講演を依頼しました。

藤村:「川口さんの話をぜひ聞いてみたい」という興味もありました。弊社では研究の一環として “SFプロトタイピング”に取り組んでいます。SFプロトタイピングとは自由な発想でSF的な未来を描き、そこから現在取り組むべき課題をバックキャスティングで見つけていくメソッドなのですが、これがなかなか難しい。川口さんの本には未来の生活が具体的なシーンが想像できるくらい詳細に予測されていて、「どうすれば、そんな発想ができるのか教えてほしい」と思いました。

—講演に参加してみていかがでしたか?

藤村:“腹落ちするワクワク感”がありました。最先端技術を活用した社会がファクトベースで詳細に語られていたので「SFのような未来がこれから本当に来るかもしれない」と思いましたね。

大野:川口さんのことを知らない研究員は、内容の濃い話が次から次へと出てきて驚いたようです。質疑応答もかつてないほど活発で、非常に細かい質問が多く出ていたのを見ると、メンバーそれぞれの好奇心をくすぐる講演だったのだろうと思います。

藤村:事後アンケートでは回答した全員が「学び・気づきがあった」と書いています。「技術トレンドを学べた」「現在の技術起点での未来アイデアとして、ぶっ飛び感がありつつも現実味のある内容が紹介されて“SFプロトタイピングで描いていた世界はあながちズレていない”ということが学べた」「(SFプロトタイピングで)自分が考えていたことが実際に世の中で研究されていると知り、ワクワク感を覚えた」という記載もありました。

—お二人にとって面白かったテーマはありましたか?

大野:人が見た映像を脳波だけで形にし、イメージを再現できる技術があると聞いて驚きました。「ここまでできるなら、もう何でもできるかもしれない」と。

藤村:私は、若返りの技術が進んで人が死ななくなるかもしれないという話。そうなると地球が人であふれて火星に移住するようになるかもしれないと色んな想像が膨らんで面白かったです。

—今回の講演でどんな成果が得られましたか?

藤村:未来思考の解像度が高まり、SFプロトタイピングの思考力が上がったように思います。いきなり「SFを考えよう」と言っても、そう簡単にはいきません。どうしても現実の延長線上でしか考えられなかったり、ただ自分が面白いだけの世界を描いてしまったり。そうではなく、パナソニックグループの新たな成長事業につながる革新的な技術を考え抜くために、実現可能ギリギリで、さらに未来のお客様のシーンを具体的に想像できるようになったのではないかと思います。

大野:自分の好奇心ベースで考えると、どうしても専門分野にばかり目が向きがちですが、次にどんな技術が来るかわからない時代ですから、専門以外にもアンテナを広げて情報を取りにいく姿勢がとても大事だと思います。今回は本の中から弊社に合ったテーマをセレクトしていただいたので、まだ本を読んでいないメンバーには「最初から最後までちゃんと読んでおいて」と伝えたいですね。

—講演により、御社の取り組みにどのような可能性が開けましたか?

大野:私たちが掲げる未来ビジョンを実現する一つの糧になったと思います。2024年7月、パナソニックホールディングス技術部門は2040年の未来社会のありたい姿とその実現に向けた技術戦略を「技術未来ビジョン」として策定しました。私たちが目指すのは、『一人ひとりの選択が自然に思いやりへとつながる社会』の実現です。社会にグリーンで安心・安価なエネルギーや資源を行き渡らせ、自分や友人・家族・コミュニティ・自然との関係に生きがいや思いやりを行き渡らせ、それぞれの循環を生み出す取り組みが社会課題を解決していく力になると考えています。

今回の講演は願望やワクワク感がありつつ、同時にそれを実現するシーズが非常に細かく入っていました。これから私たちが描く抽象的なビジョンを具象化し実現する上での一つの糧、栄養になったのではないでしょうか。

藤村:研究員は、ビジョンを単なる妄想に終わらせないように常に事業視点を持ちながら、パナソニックに次の主力事業を作るという気概で研究に取り組んでいます。今回の講演をきっかけにバックキャストの思考をみなができるようになったら、今後革新的な研究テーマが出てくるのではないかと期待しています。

—アスタミューゼの講演は誰に聞いて欲しいと思いますか?

藤村:大学院では実現したい未来を目指して基礎研究をしていた方も多いと思いますが、企業に入るとそうはいかなくて、投資をどう事業として回収するかという意識が強くなり、目先の顧客ニーズに目が行きがちです。それでは未来のお客様のニーズを捉えたイノベーションが企業から生まれなくなります。10年先、20年先という未来を構想した上で、バックキャスティングでいま何を作るか、そういうぶっ飛びが必要だと思うので、ワクワクを無くしている研究者すべてに講演をきいてほしいなと思います。

大野:中堅どころ、自分である程度研究を回せるようになってきた開発者に聞いていただきたいですね。テーマ起案から事業化まで、線で未来構想が描けるようになるための刺激、助けになると思います。会社にいれば最初は降りてくる仕事をこなしていればいいのですが、徐々に自分でテーマを立てて仕事を作っていかなくてはなりません。とはいえ、いまの時代、タネがそう簡単には転がっていませんから、より視野を広げるための刺激が重要だと思います。

—さいごに、アスタミューゼに対して一言、メッセージをお願いいたします。

藤村:知財、グラントのデータベースに関しては似たようなサービスを行う会社もありますが、私が知る限りではアスタミューゼのデータベースが一番規模が大きい印象を受けます。そのデータベースから見える未来予測と私たち研究者の構想力をかけ合わせて、将来の成長事業と革新的技術を探索していきたいです。また、講演後に川口さんと会食しましたが、ずっとSFっぽい話をして楽しかったです(笑)。引き続き、私だけでなく他の社員にも刺激を与え続けてください。

大野:川口さんは薬学出身でAIとは全然違う分野の方なのに、あれだけ詳しくなられていることに素直に驚きました。本当に技術がお好きなんですね。ぜひまた最新の情報を聞かせてください。アスタミューゼは、お金の動きを把握したりキーとなる技術者・研究者とそれらをつなぐ人をキーマンとして設定したり、他の会社とは違う視点でコンサルティングをしている特徴のある会社だなと思うので、斬新な観点からの提案を期待しています。

—これからもご一緒に新しいことにチャレンジして参りたいと思います。本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。